釣りを始めたばかりの方や、もっと安定した釣果を得たいと考えている方にとって、「釣り糸のむすび方ほどき方」は避けて通れない重要なスキルです。ラインがしっかり結ばれていなければ、大物を逃したり、仕掛けがうまく機能しなかったりする原因になります。本記事では、基本となるノット結びから、用途別に使い分ける結び方の種類をわかりやすく解説します。

代表的な「サルカン結び」や「輪っか結び」、テンカラ釣りで使用される「リリアン結び」、強固な固定力が求められる「俵結び」など、それぞれのノットの特徴と活用法にも触れていきます。また、「結び方 最強」とされるノットの紹介や、万が一の「切れた糸の結び方」といった応急処置の方法も解説。さらに、絡んでしまった仕掛けの「ほどき方 直し方」のコツもあわせてお届けします。

このページを読めば、釣り糸の結びからトラブル時の対応まで一通り身につけることができ、釣りの安定感と楽しさがぐっと増すはずです。

- 基本的な釣り糸の結び方と種類がわかる

- 状況に応じた最適なノットの選び方が理解できる

- 絡んだ釣り糸のほどき方や直し方が学べる

- 応急処置としての切れた糸の結び直し方がわかる

釣り糸のむすび方ほどき方を徹底解説

- 基本のノット結びをマスターしよう

- 釣り糸の結び方の種類と特徴

- サルカン結びの手順と注意点

- 結び方最強ノットはどれか?

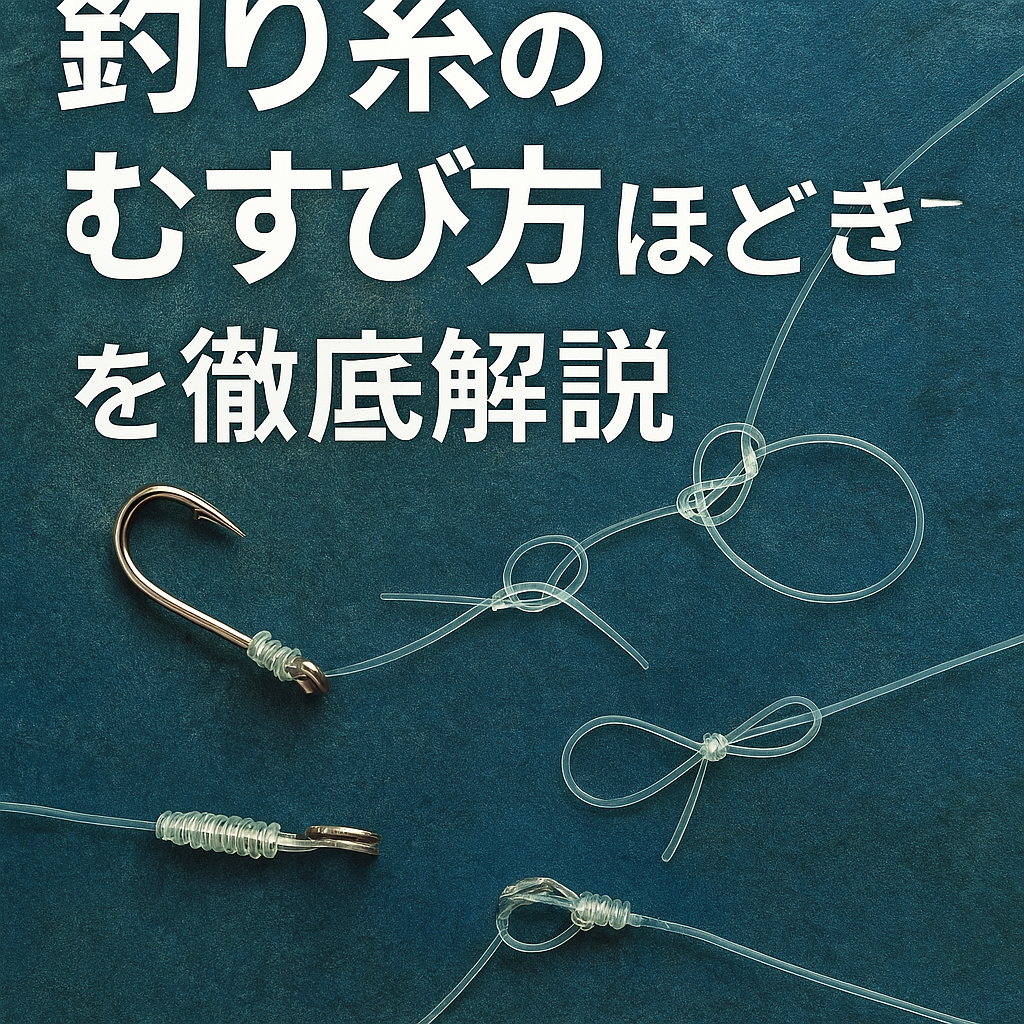

基本のノット結びをマスターしよう

釣り糸の結び方には多くの種類がありますが、初心者が最初に覚えるべきなのは「基本のノット結び」です。ノットとは、釣り糸をルアーや針、スナップなどにしっかりと結ぶための方法を指します。釣りにおいてはこのノットの精度が釣果に直結するため、適切なノットを正しく結べることは非常に重要です。

なぜなら、結び方が不十分だと、せっかくヒットした魚を取り逃がしてしまう可能性が高まるからです。特に大物がかかったときは、結束部分に強い負荷がかかります。この部分が緩んだり切れたりすれば、ラインが破断してしまいます。つまり、どんなに高性能な釣具を用意しても、結束が甘ければ意味がありません。

例えば、最も基本的な「クリンチノット」は、多くの釣りジャンルで使用されている汎用性の高い結び方です。手順もシンプルで、ラインをアイ(輪)に通して数回巻き付け、輪に戻して締めるだけ。時間をかけずに結べるうえ、適切に締め込めば十分な強度が得られます。また、「ユニノット」も覚えておくと便利で、ラインとルアー、フックなどの結束に広く使えるノットです。

ただし、ノットにはそれぞれ向き不向きがあるため、釣りのスタイルや対象魚に応じて使い分けることが求められます。また、ラインの種類(ナイロン、フロロカーボン、PE)によっても適したノットが異なる点に注意しましょう。

このように、まずは一つでもいいので確実に結べるノットを習得することが釣り上達の第一歩です。そして慣れてきたら、他の結び方にもチャレンジしていくと、状況に応じた最適なノットを選べるようになります。

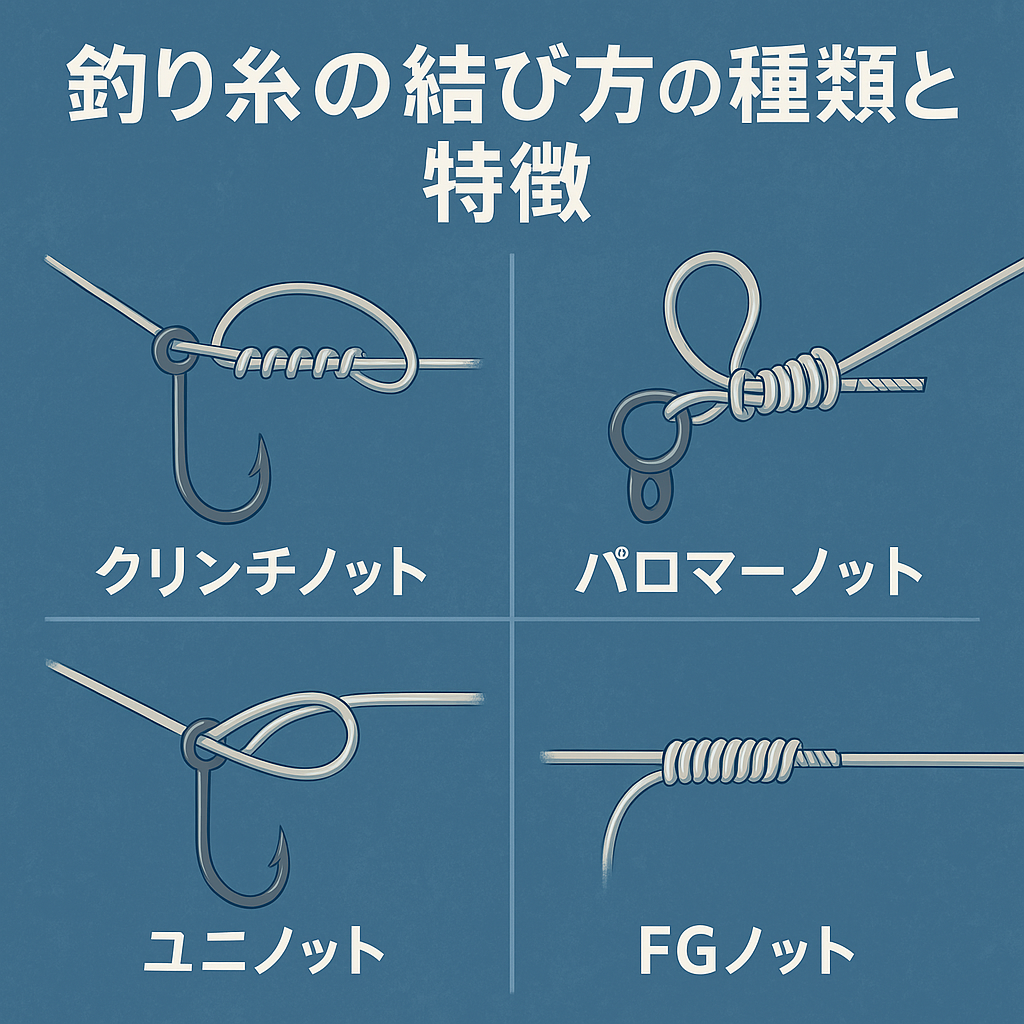

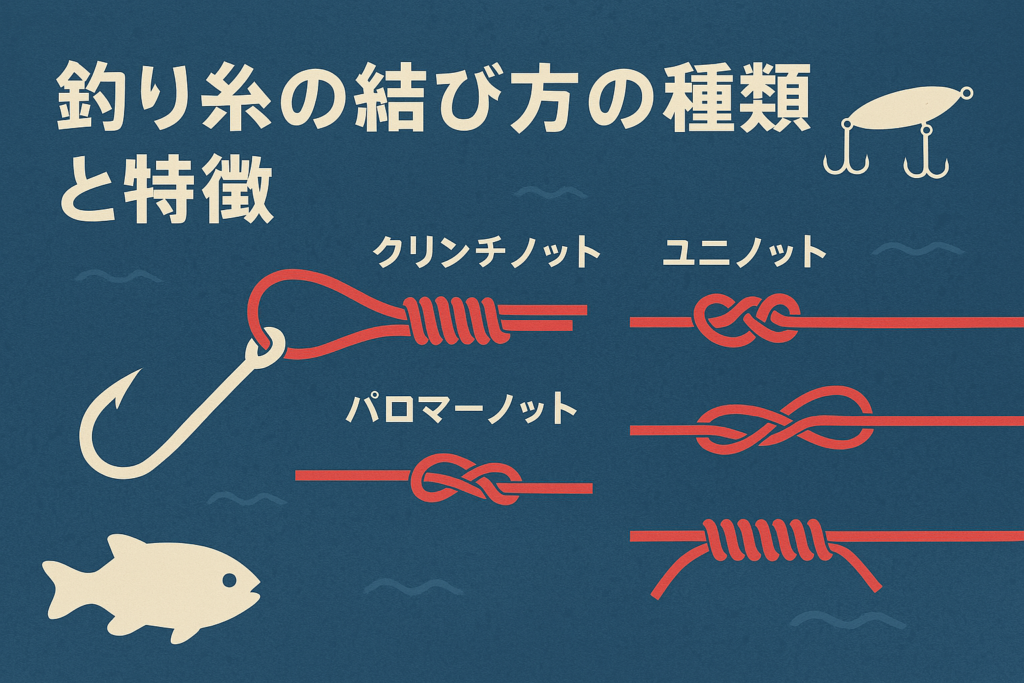

釣り糸の結び方の種類と特徴

釣り糸の結び方には非常に多くの種類があり、それぞれに明確な特徴と用途があります。結束方法を理解して正しく使い分けることで、釣りの成功率が大きく向上します。

まず基本的な分類として、「ルアーや針などへの結び方」と「糸と糸の結束方法」があります。前者にはクリンチノットやパロマーノット、ユニノットなどがあり、後者にはFGノットや電車結び、ノーネームノットなどがあります。いずれも釣りの現場では非常に重要な役割を果たします。

例えば、パロマーノットは簡単ながら非常に高い強度を持つため、初心者にもおすすめの結び方です。一方で、細かい結束が求められる場合や、太いラインを使う際には「完全結び(漁師結び)」や「最強ノット」といった、より強度の高い方法が向いています。

結び方によっては特定のライン素材と相性が悪いこともあります。PEラインは滑りやすいため、締め込みが弱いノットではすっぽ抜ける恐れがあります。そういった場合は、摩擦力が高く、複雑な編み込みを行うFGノットなどが適しています。

ただし、複雑なノットは結びに時間がかかる上、正確さが求められるため、初心者がいきなり手を出すと失敗しやすい点には注意が必要です。まずは簡単で信頼性の高いノットから覚え、徐々にステップアップしていくことが望ましいでしょう。

このように、釣り糸の結び方には状況や対象魚、使用するラインによって適した選択肢があります。数多くのノットを知っていることよりも、それぞれの特徴を理解し、目的に合ったノットを確実に使いこなせることの方が重要です。

釣り糸の結び方の種類と特徴

サルカンは、仕掛けの回転を防ぐための接続金具で、多くの釣りにおいて不可欠なパーツです。これを確実に結ぶための代表的な方法が「サルカン結び」と呼ばれるノットです。結び方を正しく覚えることで、仕掛けのトラブルを防ぎ、釣果に繋げることができます。

結び方は、まず糸の先端をサルカンの輪に通して折り返し、できた2本のラインで本線側に向かって数回巻き付けていきます。巻き数は通常4〜5回が目安です。その後、巻き付けた部分にできた輪にライン先端を通し、さらにその先でできた小さな輪に折り返すことで、結びがより強固になります。最後にゆっくりと締め込み、余ったラインをカットすれば完了です。

この手順の中で特に重要なのは「締め込み」の工程です。急いで引っ張ると、結び目がズレたり、摩擦熱によってラインが傷んでしまうことがあります。ゆっくり丁寧に締めることで、滑りにくく、耐久性の高い結び目になります。

また、ラインの太さや材質によっても仕上がりは異なります。細いラインは摩擦が少ない分、しっかりと巻き込まないとすっぽ抜けの原因になります。逆に太いラインは巻きつけすぎると締め込みが難しくなるため、適度なバランスが求められます。

注意点として、サルカンの穴が小さい場合はダブルライン(ラインを折り返して2本にする結び方)が通らないことがあります。そのような時は、パロマーノットなど別のノットを選択するか、細めのラインで対応する必要があります。

このように、サルカン結びは一見シンプルに見えて、実は細かな注意が必要な結び方です。仕掛けの安定性を確保するためにも、基本に忠実に、ひとつひとつの手順を丁寧に行うことが大切です。

結び方最強ノットはどれか?

釣り糸の結び方にはさまざまな種類がありますが、「最強」とされるノットにはいくつかの候補が存在します。特に注目されるのは、強度・信頼性・応用性の三拍子がそろった結び方です。状況によって最強の基準は異なるものの、一定の条件下で高い評価を受けているノットを覚えておくと釣りの安定感が大きく変わります。

多くの釣り人が最強と称するノットの一つが「FGノット」です。これはPEラインとリーダー(ナイロンやフロロカーボン)を結束する際によく使われる方法で、結び目の小ささと高い結束強度が特徴です。ルアーを遠投する際も、ガイド抜けが良いためキャスト時の抵抗が少なく、トラブルの防止にもつながります。

また、ルアーやフックとの結束に強さを求めるなら「パロマーノット」も見逃せません。このノットは手順が比較的簡単でありながら、結束部分に均等な力がかかる構造になっており、切れにくさに定評があります。特に小〜中型の対象魚に適しており、強度と手軽さを両立しています。

一方で、「漁師結び(完全結び)」や「最強結び」と呼ばれる太糸向けの結束法も存在します。太号数のラインに対応しやすく、力をしっかり込めて締めれば高い強度を発揮します。特に磯釣りや大物狙いの釣りではこのタイプのノットがよく使われます。

ただし、最強ノットであっても締め込みが不十分であれば強度は半減します。どのノットでも共通して言えるのは、丁寧な手順と正しい知識が不可欠であるという点です。強度を最大限に引き出すには、結び目を湿らせながらゆっくり締める、巻き数を守る、ラインの種類に適したノットを選ぶといった基本が重要になります。

このように、釣りのスタイルや対象魚、使用ラインによって最強とされるノットは異なります。万能のノットは存在しませんが、複数の信頼性高い結び方を使い分けることで、どんな場面にも対応できるようになります。

釣り糸のむすび方ほどき方と直し方のコツ

- 切れた糸の結び方と応急処置法

- 輪っか結びのやり方と使いどころ

- リリアン結びの結束力と活用法

- 俵結びの特徴と適した場面

- ほどき方と直し方の基本テクニック

- 釣り糸のむすび方とほどき方を総まとめ

切れた糸の結び方と応急処置法

釣りをしている最中に糸が切れてしまうことは、誰にでも起こりうるトラブルです。そんなとき、現場で素早く対応できるかどうかが釣果に大きく影響します。特に仕掛けを再セットする時間が限られている場合は、応急的にでも糸同士を結び直す必要があります。

もっとも簡単で汎用性の高い結び方として「電車結び」が挙げられます。この結び方は、2本のラインを平行にして輪を作り、それぞれの端糸で巻き付けてから締めるというもの。名前の通り、締め込むと互いの結び目が滑車のように近づき、摩擦でしっかり固定されます。

手順が比較的簡単で、場所を選ばず結びやすいため、現場での応急処置として非常に優れています。ただし、電車結びは強度の面ではFGノットやSCノットに劣るため、大型魚を狙う場面では注意が必要です。

また、糸が切れた直後には焦って強く引っ張ってしまうことがありますが、これは逆効果です。結び目を作る際には摩擦熱を避けるため、ラインを湿らせ、ゆっくり締め込むことが重要です。こうすることでラインへのダメージを最小限に抑えられ、より強固な結束が得られます。

さらに、切れた場所がフックのすぐ上やリーダー接続部だった場合には、ラインを少しカットしてから結び直すと、傷んだ部分を避けられます。結び直したあとは必ず強く引っ張ってテンションをかけ、きちんと結束されているか確認してから釣りを再開しましょう。

このように、切れた糸を素早く正しく結び直すことは、釣りを継続するために非常に重要なスキルです。応急処置用に簡易ノットを覚えておくと、不測の事態にも冷静に対応できるようになります。

輪っか結びのやり方と使いどころ

輪っか結びは、釣り糸の先端に小さなループを作るための結び方で、さまざまな場面で活用される便利なテクニックです。主に仕掛けの交換を素早く行いたい場合や、スナップやスイベルとの接続を簡単にしたいときに重宝されます。

輪っかを作る最も一般的な方法の一つが「エイトノット(8の字結び)」です。この結び方は、ラインを折り返して交差させ、8の字型にしてから通すというシンプルな手順で、初心者でも数回練習すればマスターできます。できあがった輪は安定性があり、摩擦にも強いため、ちょっとした接続や仮止めにも役立ちます。

このような輪っかを作っておくことで、仕掛けやルアーの交換が格段にスムーズになります。スナップ付きのサルカンなどを使用する場合、わざわざ結び直す手間が省けるため、時間を大幅に短縮できるのが利点です。また、リリアンと呼ばれるライン先端の糸飾りと接続する際にも、輪っか結びは欠かせません。

ただし、輪の大きさには注意が必要です。あまり大きな輪を作ってしまうと、仕掛けの動きが不自然になり、魚に警戒される原因になります。また、結び目がしっかり締まっていないと、釣りの最中にほどけてしまう可能性もあるため、最後の締め込みは慎重に行いましょう。

さらに、輪っかの強度は使うラインの種類にも左右されます。ナイロンラインは多少の伸びがあるため締め込みやすいですが、PEラインは滑りやすいため、必要に応じてハーフヒッチなどを追加して補強すると安心です。

このように、輪っか結びは釣りを効率的に行うための基本技術のひとつです。あらかじめいくつかの輪を作っておくことで、釣り場での対応力がぐっと高まります。シンプルでありながら応用範囲の広いこの技を、ぜひ習得しておきましょう。

リリアン結びの結束力と活用法

リリアン結びは、主に和式の釣りスタイルであるテンカラ釣りや渓流釣りなどで使われる結び方です。この結び方の特徴は、竿先に付いている“リリアン”と呼ばれる細い糸に、道糸やレベルラインをしっかりと接続できる点にあります。リリアンは非常に細く滑りやすいため、正しい結び方を知らないとすぐにほどけてしまうリスクがあるのです。

この結び方で重要なのは、摩擦力によってラインを固定する構造になっていることです。しっかりと巻き付けて適度なテンションを保つことで、非常に安定した結び目ができます。そのため、引っ張り合いの中でもズレにくく、高い結束力が得られます。

例えば、リリアンにラインを結びつける際は、まずラインを折り返して輪を作り、その輪をリリアンに通して何度か巻き付けます。その後、最初に作った輪にラインの端を戻すように通し、ゆっくりと締め込むことでしっかりと固定されます。手順そのものはシンプルですが、丁寧に行うことが強度を保つカギとなります。

また、リリアン結びのもう一つの利点は、簡単に取り外しやすいという点です。特に、テンカラ釣りのように頻繁にラインの交換を行う釣りでは、この結び方の利便性が非常に高く評価されています。素早く接続し、必要なときには簡単に解けるというのは、大きなアドバンテージです。

ただし、濡れた状態や冷えた環境では手元が滑りやすく、うまく締め込めない場合もあるため、作業時には乾いたタオルなどで手を拭きながら行うと良いでしょう。また、リリアンが摩耗していたり、ラインが劣化していると結束が弱くなるため、釣行前の点検も忘れてはいけません。

このように、リリアン結びは独特の構造を持ちながらも、特定の釣りスタイルでは非常に重要な役割を果たします。状況に応じて正しく使いこなせば、信頼性の高い釣りが実現できます。

俵結びの特徴と適した場面

俵結びは、釣り糸同士や仕掛けのパーツをしっかりと固定したい場面で活用される結び方です。その名前の通り、完成した結び目が小さな俵のような形になるのが特徴で、コンパクトでありながら高い結束力を持ちます。

この結び方が選ばれる理由の一つは、結び目が非常に滑りにくく、固定力が強いという点です。結んだ部分が動きにくいため、フックやオモリが暴れるのを防ぎ、仕掛け全体の安定感が向上します。また、結び目の形状が整っていることで、他のラインやパーツに引っかかりにくく、トラブルの少ない釣りが実現できます。

手順としては、まずラインを対象物(例:針やスナップ)に通し、折り返した状態で何度か本線に巻き付けていきます。その後、巻き付けた部分にラインの先端を通し、締め込むことで結び目が形成されます。このとき、巻き数を多くしすぎると締めにくくなるため、4~5回程度が目安です。

俵結びが特に適しているのは、ラインに過度なテンションがかかるシーンや、大物を狙う釣りで結び目のズレを防ぎたいときです。例えば、磯釣りや投げ釣りなどで、仕掛けが激しく動く場面では、俵結びの高い固定力が安心材料になります。

一方で、この結び方はやや手順が多く、初心者にとっては最初は少し複雑に感じられるかもしれません。ラインが硬かったり太かったりする場合は、巻き付ける際に滑りやすくなるため、締める前に結び目を濡らしておくとスムーズに進められます。

このように、俵結びは結束力に優れた結び方でありながら、使い所を見極めることが大切です。必要な場面で正しく使えれば、釣りのトラブルを減らす大きな助けとなります。

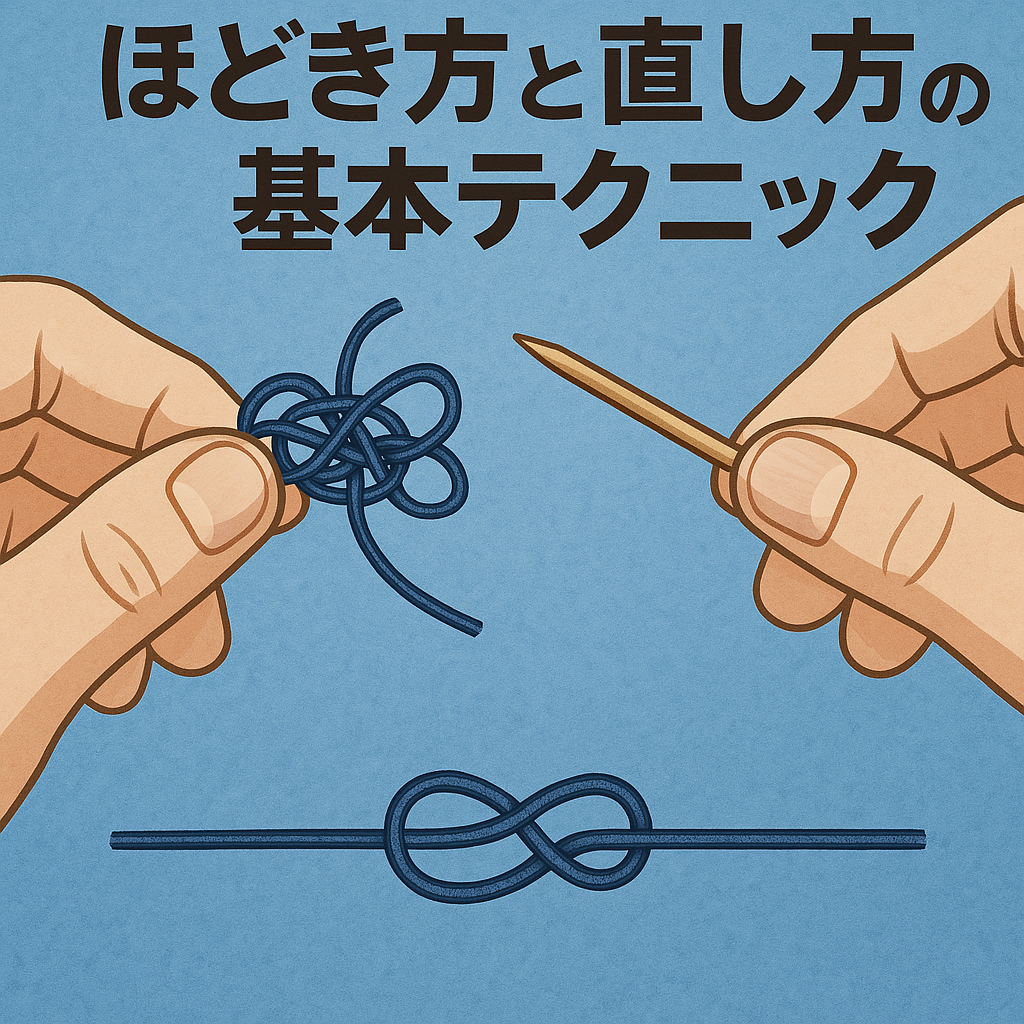

ほどき方と直し方の基本テクニック

釣り糸が絡んでしまったとき、多くの人がまず直感的に引っ張ってほどこうとしますが、これは避けるべき行動です。強引に引っ張ると絡みが締まり、結び目のように固定されてしまって、ほどくのが格段に難しくなります。特にナイロンやフロロカーボンなどのラインは締まりやすいため、慎重な対応が求められます。

まずは、絡んだ部分を広げることが最も重要です。複雑に見える絡みも、多くの場合はいくつかの輪が重なっているだけです。輪を広げることで、絡みの全体像が見えてきます。ここでは爪楊枝や細いピンセットなどを使うと便利です。指で無理に広げようとすると、ラインに癖がついてしまうため注意しましょう。

次に、糸を水に浸けておくと作業が格段にしやすくなります。ナイロンラインは水分を吸うと柔らかくなり、絡みが緩みやすくなります。また、塩分や汚れを落とすことで、糸自体の寿命も延びます。持ち帰った仕掛けは個別に袋分けしておき、帰宅後にぬるま湯に浸してから直すとよいでしょう。

直し終えた後には、糸に癖が残らないように乾燥させることも忘れてはいけません。オモリなどを使って仕掛けをピンと張った状態で乾かすと、購入直後のようにまっすぐな状態に戻せます。また、次回使いやすいように自作の台紙に丁寧に巻いておくと便利です。台紙には針が絡まないよう切れ込みを入れておくと、取り出しやすく、再利用時のストレスが軽減されます。

このように、糸のほどき方と直し方にはコツがあり、慌てず丁寧に対処することで、無駄なく仕掛けを再利用することができます。コスト削減にもつながり、釣りをよりスマートに楽しむための知識として、ぜひ身につけておきたい基本スキルです。

釣り糸のむすび方とほどき方を総まとめ

記事のポイントをまとめます。

- 釣り糸の結びは釣果に直結するため確実にマスターすべき

- 初心者にはクリンチノットやユニノットが最適

- ノットは釣りのスタイルや対象魚によって使い分ける必要がある

- 結び方にはルアー用とライン接続用の2系統がある

- パロマーノットは強度と手軽さを兼ねた万能ノット

- FGノットはPEラインとの結束で最強クラスの性能を誇る

- サルカン結びは摩擦熱と締め込みの丁寧さが成功のカギ

- ラインの太さや素材に応じて最適なノットを選ぶべき

- 電車結びは応急処置や初心者に適した簡易ノット

- 切れた糸の応急処置には素早さと正確さが求められる

- 輪っか結びは仕掛け交換を効率化する基本テクニック

- リリアン結びはテンカラなど和式釣法に特化した結束法

- 俵結びは結び目がズレにくく大物狙いにも向いている

- 絡んだ仕掛けは広げて水に浸すことでほどきやすくなる

- 仕掛けの再利用には台紙保管と正しい乾燥が重要

コメント