紀州釣りは、ダンゴに包んだエサを海底まで届けてチヌを狙う、奥深くも魅力的な釣法です。この記事では、紀州釣り 仕掛けについて詳しく知りたい方に向けて、タックル選びや仕掛けの基本構成、専用ウキの使い方、エサのローテーション方法、ダンゴの配合や握り方のコツまでを丁寧に解説します。

初心者でも理解しやすい内容にまとめているので、これから紀州釣りを始めたい方や、釣果アップを目指す方はぜひ参考にしてください。釣り場の選び方やタナ調整のテクニックも紹介しているので、実釣前の予習にも最適です。

- 紀州釣りに必要な基本タックルの種類と特徴

- 仕掛けの構成と各パーツの役割

- 専用ウキやダンゴの使い方と工夫の仕方

- 効果的なエサの選び方とローテーション方法

初心者でもわかる紀州釣り仕掛けの基本

- 紀州釣りに必要なタックル一覧

- 紀州釣り専用ウキを使う理由

- 仕掛けの基本構成と選び方のコツ

- 初心者向けのおすすめリールと竿

- 紀州釣りで狙える釣り場の特徴

紀州釣りに必要なタックル一覧

紀州釣りを始めるにあたって、タックル選びはとても重要です。適切な道具を使うことで、釣果に差が出るだけでなく、操作性や快適さも大きく変わってきます。

まず竿は、磯竿の1号〜1.5号で長さ4.5m〜5.3mのものが基本です。しなやかさと強さを兼ね備え、ダンゴを扱いやすくチヌの引きにも耐えられる設計になっています。次にリールは、ドラグ性能がしっかりしている中型のスピニングリールが適しています。サイズでいえば2500番〜3000番あたりが使いやすいでしょう。

ライン(道糸)はナイロンの2号〜3号が一般的です。視認性が高く、程よい伸びがあるため、ウキの動きやアタリを確認しやすくなります。ハリスはフロロカーボン素材の1号〜2号を使用することが多く、長さは1.5〜2mが目安です。根ズレに強く、チヌの警戒心にも対応できます。

針はチヌ針の1号〜3号を状況に応じて使い分けます。エサの大きさや活性の高低で使い分けるのがポイントです。その他、サルカンやからみ止めなどの小物類も必要ですが、サイズはなるべく小さく目立たないものを選ぶとよいでしょう。

ダンゴを投げ入れる際には専用のダンゴ杓もあると便利です。遠投性と安定性が高まり、同じポイントへ正確に投入できるようになります。さらに、ロッドスタンドやタックルバッグなどの収納・サポート用品があると、快適な釣りを維持しやすくなります。

いずれにしても、道具の選び方ひとつで釣果だけでなく釣りそのものの楽しさが大きく変わるものです。初めての方こそ、基本に忠実なタックルを揃えることをおすすめします。

紀州釣り専用ウキを使う理由

紀州釣りでは、専用のウキを使うことがとても大切です。一見すると他の釣法に使うウキでも代用できそうに思えますが、実際には釣りの精度と快適さに大きな差が生まれます。

まず、紀州釣りではダンゴを包んでエサを海底へ届けるという独特なスタイルを取ります。このとき、重すぎるウキを使用すると空中でダンゴが割れてしまう「空中爆発」が起きやすくなります。紀州釣り専用ウキは軽量に設計されており、空中でのブレが少ないため、ダンゴと一緒に安定して投げ入れられるのです。

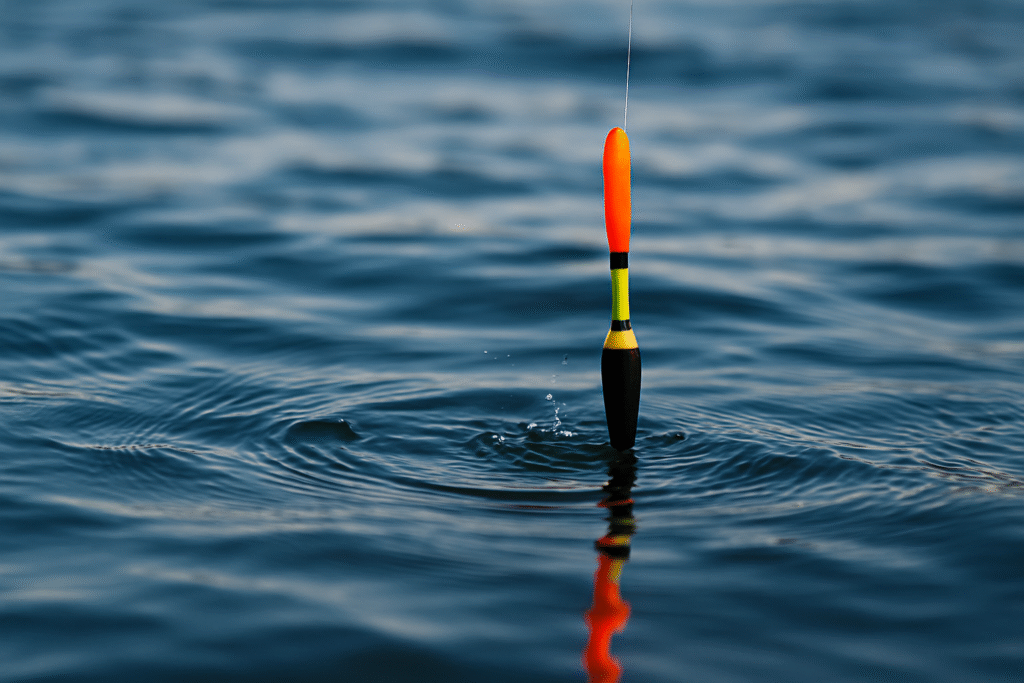

また、ウキの浮力も非常に重要な要素です。専用ウキは、ダンゴが海底で割れる瞬間やチヌのわずかなアタリを的確に伝えるように調整されています。例えば、寝ウキであれば「寝ていたウキが立ち上がる」という視覚的変化が明確で、アタリのタイミングを捉えやすくなります。

一方で、フカセ釣り用の棒ウキなどは自重が重く、潮受けも大きいため、紀州釣りに流用するとアタリがぼやけたり、仕掛けが不自然に流されてしまったりします。結果的に、本命のチヌが警戒して寄ってこないという事態も起こり得ます。

このような理由から、ウキだけは必ず紀州釣り専用の軽量タイプを使用すべきだといえます。1日だけの釣行であっても、専用ウキを使うことが釣果につながる近道です。選び方としては、波が穏やかな日には棒ウキ、波気がある日には玉ウキや寝ウキといった使い分けが効果的です。

結果として、ウキ選びは単なる好みではなく、釣りの成功を左右する戦略のひとつなのです。

仕掛けの基本構成と選び方のコツ

紀州釣りの仕掛けは、非常にシンプルですが、各パーツの組み合わせやバランスによって釣果が大きく左右されます。まずは基本構成を理解し、自分に合ったパーツを選ぶことが大切です。

基本的な仕掛けの構成は、道糸、ウキ止め糸(またはゴム)、ウキ、遊動スイベル、からみ止め、サルカン、ハリス、針という流れになります。特に重要なのがウキの位置です。ウキ止めでウキのタナ(仕掛けが届く水深)を調整するため、狙いたい層に合わせて微調整する必要があります。

道糸はナイロン製の2号〜3号がよく使われます。しなやかで扱いやすく、ウキの動きも確認しやすいため初心者にも最適です。ハリスはフロロカーボンの1〜2号を使うのが一般的で、長さは1.5〜2mが標準です。針はチヌ針の1号〜3号からスタートするとよいでしょう。エサの大きさや喰いの渋さによって調整することも考えられます。

選ぶ際のポイントは、軽量かつ感度が高いパーツを組み合わせることです。例えば、ウキは波や潮の流れに影響されにくいもの、サルカンはできるだけ小さく目立たないものを選ぶことで、チヌへの違和感を減らすことができます。

こうして一つひとつのパーツを意識して選ぶだけで、仕掛けの精度が上がり、より確実にアタリを捉えられるようになります。初めての方でも、基本構成を覚えておけば、応用も効きやすくなります。

初心者向けのおすすめリールと竿

紀州釣りをこれから始める方にとって、竿とリールの選び方は悩みの種かもしれません。ただ、基本を押さえれば難しくはありません。重要なのは、扱いやすさとバランスの良さです。

まず竿についてですが、磯竿の1号〜1.5号で長さ4.5m〜5.3m程度のものがおすすめです。このクラスの磯竿は柔軟性と強度のバランスが取れており、ダンゴの投入からチヌの引きまで対応できます。中でも「00号」や「06号」といった柔らかめの竿は、チヌの繊細な引きを楽しみつつ、アタリを弾きにくいという利点があります。

リールはスピニングリールの2500番〜3000番が基準です。ドラグ性能が良好で、スムーズな巻き取りができるものを選びましょう。特に初心者には、トラブルが少ないモデルを選ぶことでストレスなく釣りに集中できます。ナイロンラインの巻き量もチェックポイントで、2号ラインが150〜200mほど巻けるリールが望ましいです。

なお、インナーガイドタイプの磯竿や、スプールの交換がしやすいリールは、初心者にとって操作性が高くメンテナンスも簡単なためおすすめです。

もちろん高価なモデルでなくても、基本性能がしっかりしていれば十分に楽しめます。最初から完璧を目指す必要はありません。続けていくうちに、自分に合ったスペックや使い心地が自然と分かってくるものです。まずは信頼できるメーカーのエントリーモデルから始めてみるのが良いでしょう。

紀州釣りで狙える釣り場の特徴

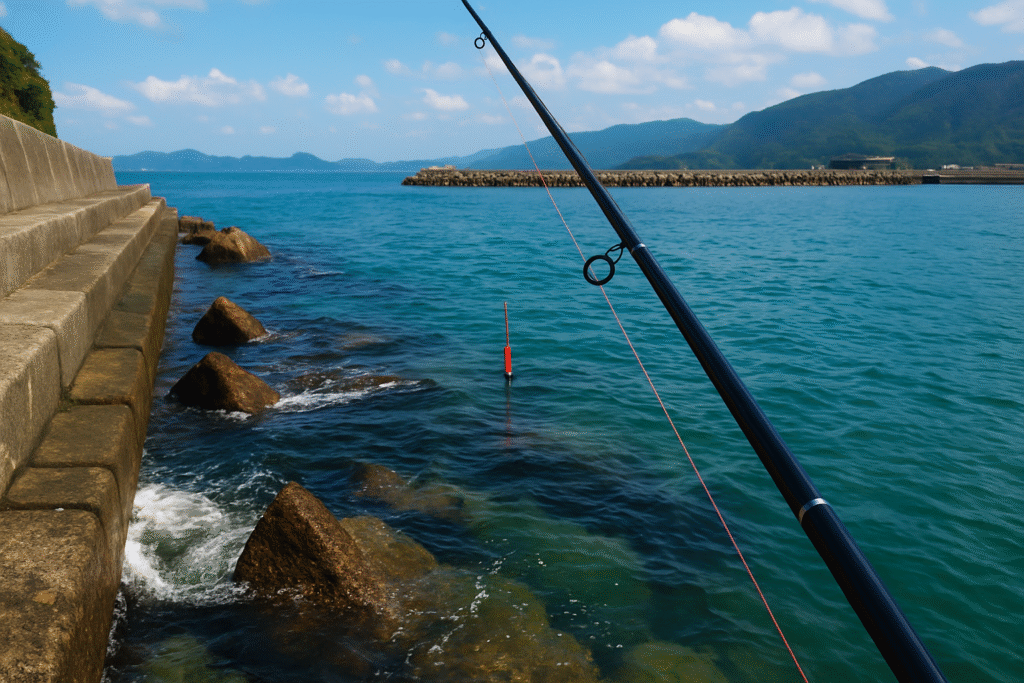

紀州釣りは、比較的どこでも楽しめる釣法ですが、効果を最大限に発揮するには場所選びがとても重要です。水深や潮の流れ、周囲の環境によって釣果が大きく左右されます。

まず、最も安定して釣果が見込めるのが「水深のある堤防や漁港」です。具体的には、水深3m〜5m程度ある場所が理想とされています。こうしたエリアはチヌの回遊ルートになっていることが多く、エサが溜まりやすいため魚影も濃くなりがちです。

一方で、浅場での紀州釣りも不可能ではありません。特に乗っ込みシーズン(春)では、水深1〜2mほどの浅い場所にも大型のチヌが寄ってきます。ただし、澄み潮や晴天時は魚に警戒心が出やすくなるため、静かで人の少ないポイントを選ぶなどの工夫が必要です。

また、波気の有無も大きな要素です。波が穏やかな日には寝ウキや棒ウキが活き、仕掛けも安定しやすくなります。一方、波がある場合には玉ウキが視認性や感度の点で優れており、使い分けることで釣果につながります。

障害物の有無も見逃せません。岸壁に係留された船、沈み根、テトラなどの周囲はチヌの隠れ家になりやすいため、有力なポイントになります。ただし、根掛かりのリスクが高まるため、仕掛けのロストには注意が必要です。

このように、紀州釣りは「どこでもできる釣り」でありながら、「どこを選ぶか」で結果が変わる繊細な釣法です。最初は足場が安定していて、ある程度水深があり、釣り人が少ない場所からスタートすると安心です。

効果的に釣果を上げる紀州釣り仕掛け術

- ダンゴ餌の配合と素材の役割

- ダンゴを握る硬さとサイズの目安

- エサのローテーションと使い分け

- アタリの見方とウキの反応パターン

- 潮流に応じたタナ調整のテクニック

- 紀州釣り仕掛けの基本と実践ポイントまとめ

ダンゴ餌の配合と素材の役割

紀州釣りにおいて、ダンゴ餌の配合は最も重要な要素のひとつです。どれだけタックルや仕掛けが整っていても、ダンゴの性能が低ければチヌを寄せることは難しくなります。

ダンゴ餌のベースとなるのは「米ぬか」です。米ぬかは水中で濁りを生み出し、警戒心の強いチヌを安心させる効果があります。また、粘り気もあるため、サシエをしっかり包み込むのに適しています。

ここに「砂」を加えることで、ダンゴに重みを持たせ、素早く海底まで沈ませることができます。砂はバラケやすさにも関与し、割れるタイミングの調整にも役立ちます。粒子の細かい砂を使えば、まとまりやすく初心者でも扱いやすいダンゴが作れます。

「さなぎ粉」は強い集魚効果を持つ素材で、ダンゴの中に混ぜることで魚の食欲を刺激します。細びきのさなぎ粉はまとまりが良く、荒びきはバラケ性能が高いという特徴があり、潮の強さや水深によって使い分けが可能です。

さらに「押し麦」は白く濁ることで視覚的なアピールを強め、チヌにとって安心できる環境を作ります。実際に押し麦そのものをチヌが食べることも多く、エサとしての効果もあります。黄色い押し麦を使えば、澄んだ海でも視認性が上がりやすくなります。

最後に、「アミエビ」や市販の集魚剤を加えることで、さらに広範囲にアピールできます。ただし、これらは入れすぎるとダンゴがバラケやすくなるため、適量の調整が必要です。

このように、ダンゴ餌は複数の素材の役割を理解し、狙うポイントや釣り場の状況に応じて配合することが釣果につながります。最初は基本配合から始めて、徐々に自分なりのレシピを探っていくのが楽しみの一つです。

ダンゴを握る硬さとサイズの目安

紀州釣りにおいて、ダンゴをどのような硬さ・大きさで握るかは非常に重要です。割れるタイミングや着底の仕方が変わるため、釣果に直結する要素のひとつです。

まず硬さの目安ですが、よく言われるのが「耳たぶ程度の柔らかさ」です。これは、手で握ったときに少し弾力があり、表面にツヤが出るくらいのイメージです。柔らかすぎると空中でバラけてしまい、逆に硬すぎると海底でなかなか割れず、サシエが出てこなくなります。

具体的には、ダンゴが海底に着いてから30秒以内に割れるのが理想とされます。このタイミングを基準に、海水の含ませ具合や砂の配合量を調整しましょう。試しに一度海中に投入して、割れるまでの時間を確認することがポイントです。

次にサイズですが、目安としては「ピンポン玉より少し大きめ」に握るのが一般的です。小さすぎると集魚効果が弱まり、逆に大きすぎると魚が警戒する場合があります。特にエサ取りが多いときや、魚がスレている状況では、やや小ぶりのダンゴに調整することで反応が良くなるケースもあります。

また、毎投ごとに同じ硬さ・サイズで作ることが安定した釣りには欠かせません。手のひらで一定の力を意識して握ること、乾燥や湿り具合に応じて水分を微調整することも大切です。

このように、ダンゴの握り加減ひとつでチヌの反応が変わるため、現場での試行錯誤を楽しむ気持ちも大切になります。

エサのローテーションと使い分け

紀州釣りでは、付けエサの選び方が釣果を左右します。日によって、また時間帯によってチヌの好みが変わることが多いため、エサのローテーションを意識することで対応力が高まります。

基本となるエサは、オキアミ、ボケ、コーン、サナギ、そして練りエサなどです。最初はチヌの反応を探るために、オキアミから始めるのが定番です。オキアミは柔らかくて自然な動きが出やすく、反応を見やすいエサといえます。

しかし、エサ取りが多い時期や場所では、オキアミだけではすぐに取られてしまい、本命に届かないこともあります。そんなときは、コーンやサナギなど硬めのエサに切り替えることで、サシエを残しやすくなります。特にコーンは、黄色い見た目が視認性にも優れ、澄み潮のときに効果を発揮することがあります。

一方、チヌの活性が低いときや食いが渋いときには、練りエサやボケなど、やや変化球的なエサを投入して反応を確認するのも有効です。これにより、食い気のスイッチが入ることも珍しくありません。

また、同じエサでも刺し方や組み合わせを変えることで新鮮な印象を与えることができます。たとえば、オキアミ+コーンのような複合エサも選択肢の一つです。

大切なのは「このエサがダメなら別のエサを試す」という柔軟な姿勢です。状況を見ながらエサをローテーションしていくことで、反応の良いパターンに辿り着く確率が高まります。最初から複数の種類を準備しておくと、対応力が格段に上がります。

アタリの見方とウキの反応パターン

紀州釣りでは、ウキの動きが魚からのアタリを知らせる唯一のサインです。どのような変化がアタリなのかを理解しておくと、合わせのタイミングを逃さずに済みます。

まず押さえておきたいのは、ウキの「立ち方」と「動き方」です。寝ウキであれば、ダンゴが海底に着いて割れると、ウキが立ち上がることがあります。この変化はダンゴが崩れてサシエが放たれたサインであり、その後のアタリに備えるタイミングといえます。

チヌのアタリにはいくつかの典型的なパターンがあります。一つ目は「一気にウキが沈み込むタイプ」です。この場合、チヌがサシエをくわえて反転して泳ぎ出したときに起こりやすく、非常に明確なアタリです。こうした動きが見られた場合は、ウキが完全に沈んでから合わせると掛かりやすくなります。

もう一つのパターンは「ゆっくりと沈んでいくタイプ」。これはチヌがその場でじわじわと食っている状態です。波と違う動きをウキが見せたときは、糸を軽く張りながら様子を見ることで、微細な魚信を感じ取ることができます。

中には「小さく押さえ込むだけ」や「一瞬ウキが止まる」といったアタリもあります。これらは食いが渋いときや、小型のチヌがいる状況でよく見られます。経験が浅いとエサ取りと区別がつきにくいのですが、不自然な動きだと感じたら試しに合わせてみることも一つの手です。

このようにウキの反応は多様であり、常に観察を怠らず、違和感を見逃さないことが釣果へとつながります。最初は難しく感じても、何度か経験を積むうちに見極めができるようになります。

潮流に応じたタナ調整のテクニック

紀州釣りでは、タナの取り方が非常に重要です。海底からどのくらいの位置にサシエを置くかによって、チヌが口を使うかどうかが決まる場面も少なくありません。

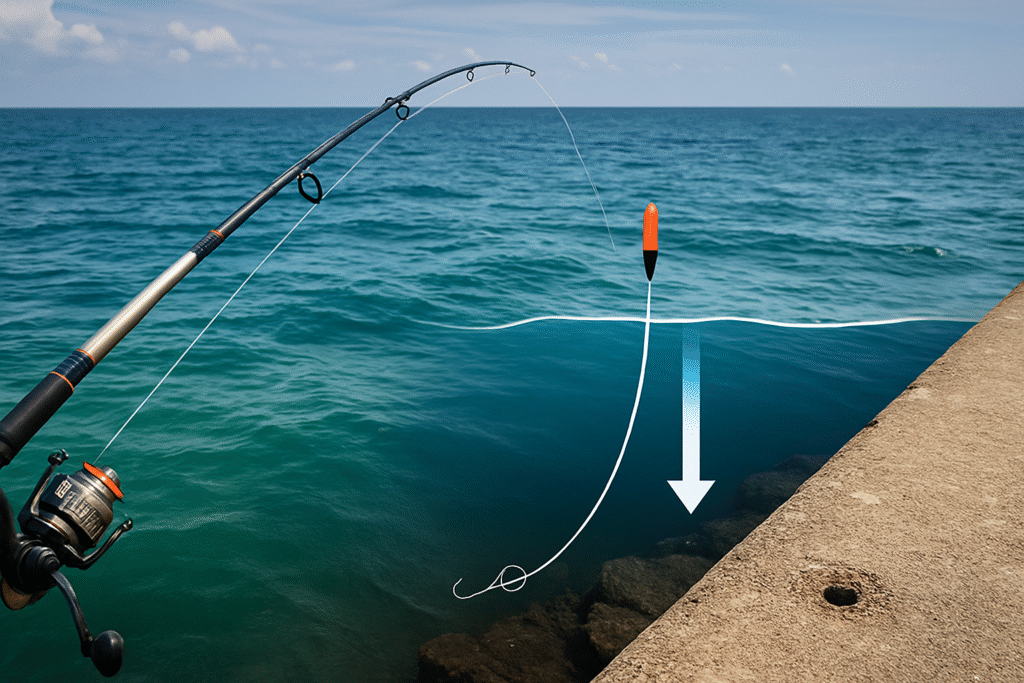

まず基本となるのは「ウキ下=タナ」を海底ギリギリに設定することです。紀州釣りではサシエをダンゴで包み、海底で割ってチヌに食わせる釣り方なので、サシエがしっかり底を這っているか、もしくはそのすぐ上を漂っている状態がベストです。

ただし、潮の流れがある場合はこの設定だけでは不十分になることがあります。潮に仕掛けが引っ張られて、ダンゴが割れたあとにサシエが流されてしまうと、チヌのいるポイントから外れてしまうのです。

このようなときは、あえてウキ下を深めに設定し、仕掛けが海底に這うように調整します。例えば水深3mのポイントであっても、タナを3.5mほどにすることで、潮流に流されにくい状態を作り出せます。これを「這わせ釣り」と呼び、特にチヌの活性が低いときに効果を発揮します。

また、潮が速すぎる場合は、仕掛け全体が浮き上がってしまうこともあります。そのようなときには、仕掛けの抵抗を減らすためにハリスを長くとる、ウキの浮力を調整するなどの工夫も併せて行うと効果的です。

こうして潮の流れとタナを意識して調整することで、仕掛けの位置を正確にコントロールできるようになります。チヌにとって違和感のない状態を保つことが、アタリを増やす最善の方法です。

紀州釣り仕掛けの基本と実践ポイントまとめ

- 磯竿は1号〜1.5号、長さは4.5〜5.3mが基本

- スピニングリールは2500〜3000番台が扱いやすい

- 道糸はナイロンの2〜3号、視認性が高いものが望ましい

- ハリスはフロロカーボンの1〜2号を1.5〜2mで使用する

- チヌ針は1〜3号を状況に応じて使い分ける

- 紀州釣り専用ウキは軽量で感度に優れ、空中爆発を防ぐ

- 棒ウキ、寝ウキ、玉ウキは波の状況で使い分ける

- 仕掛けはシンプルだが、各パーツのバランスが重要

- サルカンやからみ止めは小型で目立たないものを選ぶ

- 初心者はインナーガイド竿と扱いやすいリールが安心

- 狙う釣り場は水深3〜5m程度の堤防や漁港が安定しやすい

- 浅場でも春先の乗っ込み時期はチャンスがある

- ダンゴの基本素材は米ぬか・砂・さなぎ粉・押し麦

- ダンゴは耳たぶ程度の硬さ、ピンポン玉より少し大きめ

- エサは状況に応じてオキアミ、コーン、サナギなどをローテーションする

コメント