アオリイカのウキ釣りは、初心者でもチャレンジしやすく、視覚的なアタリが楽しめる人気の釣り方です。しかし、アオリイカのウキ釣りでの合わせ方について気になる方が多いように、最も難しく感じるポイントのひとつがアワセのタイミングです。

アオリイカは繊細で警戒心が強く、わずかな違和感でもエサを離してしまうことがあります。そのため、即合わせは禁物であり、前アタリや本アタリの違いを理解し、状況に応じた合わせ方が求められます。

この記事では、ウキが沈んだときの対処法や、仕掛け別の合わせ方、イカの走る方向に応じた竿の操作、さらにウキ下の調整方法まで、釣果アップに役立つ情報を詳しく解説していきます。正しい合わせ方を身につけて、アオリイカ釣りの成功率を高めましょう。

- アオリイカに即合わせしてはいけない理由

- 前アタリと本アタリの違いと見極め方

- 仕掛け別の適切な合わせタイミング

- イカの動きに応じた竿の操作方法

アオリイカウキ釣りの合わせ方の基本とコツ

- アオリイカはなぜ即合わせしてはいけないのか

- ウキが沈んだときの適切な対処法

- アタリの見極めと前アタリ・本アタリの違い

- 力加減と竿の向きが釣果を左右する理由

- ウキ釣りで意識すべきイカの習性とは

アオリイカはなぜ即合わせしてはいけないのか

アオリイカ釣りにおいて、ウキが沈んだ瞬間にすぐアワセを入れてしまうのはおすすめできません。イカがエサにしっかり抱きついていない段階でアワセると、掛けバリが口や胴に届かず、バラしてしまうリスクが高くなるからです。

そもそもアオリイカは、アジなどのエサを見つけるとまずは触腕(しょくわん)で捕まえ、そのまま泳いで安全な場所へと運びます。このとき、エサを完全に抱えているわけではありません。エサの頭や胴体部分をつかみ、移動中であるため、フッキングが非常に不安定な状態です。

例えば、泳いでいる途中に強く引いてしまえば、イカは違和感を覚えてすぐにエサを放してしまいます。逆に、しばらく様子を見てイカが移動を止めたタイミングを見計らってアワセることで、針がしっかり刺さる可能性が高くなります。とくに初心者の方は、アタリが出たからといって焦らず、ウキの動きが止まったあとに竿を軽く立て、ラインのテンションを感じてから合わせるとよいでしょう。

このように、アオリイカ釣りでは「待つこと」も技術のひとつです。即合わせは成功率を下げる原因となるため、慎重な判断が必要になります。

ウキが沈んだときの適切な対処法

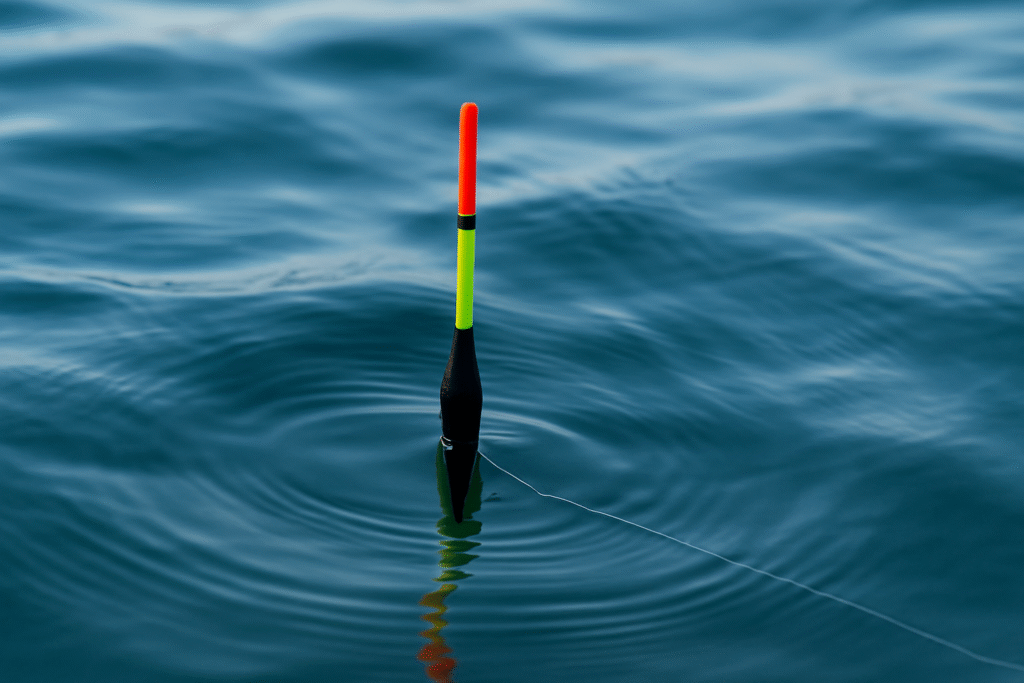

ウキが沈んだとき、すぐに竿をあおるのではなく、いくつかのステップを踏んで慎重に状況を見極めることが大切です。アオリイカ釣りでは、この対応が釣果を左右する重要なポイントとなります。

まず確認したいのは、ウキの動きが「前アタリ」なのか「本アタリ」なのかという点です。前アタリとは、エサの小アジがイカに追われて逃げまどうときに見られる小刻みなウキの動きです。この時点でアワセてしまうと、イカが警戒して離れてしまうことがあります。

次に、本アタリが来た場合でも、ウキが完全に沈み切ってから2〜3分は待つのが理想です。アオリイカは獲物をゆっくりと味わいながら抱き込んでいく性質があるため、焦って引き上げると掛かりが甘く、バラしやすくなります。

例えば、ウキがスーッと沈んでそのまま止まった場合、それはイカがアジをしっかり抱いているサインかもしれません。このときはラインを少し張ってテンションをかけ、穂先の反応を見てから軽く聞き合わせてみるのが効果的です。

なお、イカが餌を離したような反応があっても、仕掛けをすぐに上げずに少し待ってみるのも一つの手です。再び抱き直すことも珍しくありません。

このように、ウキが沈んだあとは「待つ・見る・確かめる」の3ステップで丁寧に対応することが、釣果アップへの近道になります。

アタリの見極めと前アタリ・本アタリの違い

アオリイカのウキ釣りでは、アタリの種類を正しく見極めることが非常に重要です。とくに「前アタリ」と「本アタリ」を見分ける力は、釣果に直結します。

まず前アタリとは、エサの小アジにイカが接近したときに見られる微細な変化です。このとき、ウキは小刻みに震えたり、少し浮いたり沈んだりを繰り返す動きをします。これはアジがイカの存在に驚いて泳ぎ回ることで起こるもので、まだイカがしっかり抱いていない段階です。この段階で合わせを入れてしまうと、イカに違和感を与え、逃げられてしまうことがあります。

一方、本アタリは、イカがエサを抱えて動きを止めたあとに発生します。ウキがスッと沈んだまま戻ってこない、あるいはゆっくり移動を続けるような動きが見られた場合がそれに該当します。このときこそ、アワセを入れるタイミングに近づいている合図です。

例えば、前アタリのあとにウキが止まり、再びゆっくりと沈み始めたとします。この変化は、本アタリへと移行したサインと考えられます。ここで数十秒から2分ほど待って、イカがエサを完全に抱いた状態になったのを確認してから合わせると、バラすリスクを減らせます。

つまり、前アタリと本アタリの違いを見極めることで、無駄なアワセを避け、フッキングの成功率を大きく高めることが可能になります。

力加減と竿の向きが釣果を左右する理由

アオリイカを釣る際には、アワセる力の加減と竿の向きが思った以上に重要な役割を果たします。どちらも適切でないと、イカがバレたり、最悪の場合は道具を破損する可能性すらあるため注意が必要です。

アワセの力が強すぎると、イカの胴体が裂けて針が抜けてしまう「身切れ」の原因になります。とくに小型~中型の個体では、少しの力でも負担が大きく、逃がしてしまいやすくなります。逆に、力が弱すぎると、針先が刺さりきらずにすっぽ抜けてしまうケースもあります。

また、竿の向きにもコツがあります。イカが左に走った場合は右上方向、右に走ったなら左上方向へアワセを入れることで、針が口元や胴に自然と掛かりやすくなります。下方向へ潜っているときは、真上に合わせるとよいでしょう。この動きによって、針がしっかりと食い込む角度が作られます。

例えば、イカが右に走っているのにその方向に向かって竿をあおってしまうと、フッキングが不十分になるばかりか、道糸が緩んでしまい、掛け損なう可能性が高まります。これを避けるためには、イカの動きを瞬時に見極め、逆方向にアワセを入れる判断力が求められます。

このように、力の入れ方と竿の操作方向が釣果を大きく左右します。無理に力を入れず、冷静にタイミングと方向を合わせることが、アオリイカ釣りでは非常に大切です。

ウキ釣りで意識すべきイカの習性とは

アオリイカのウキ釣りでは、イカの行動パターンを理解しておくことで、アタリの判断や合わせの精度が格段に上がります。中でも「捕食のしかた」と「警戒心の強さ」は、釣果に大きく関わる要素です。

アオリイカは、エサを見つけた瞬間に一気に抱きつくわけではありません。まずは長い触腕でアジなどのエサを捕まえ、しばらくそのままの状態で様子を見ます。そして、安全と判断したタイミングでゆっくりと抱え込み、移動を始めるのが一般的な流れです。

このとき注意すべきなのは、イカが非常に神経質であるという点です。糸のテンションが急に変化したり、ウキが不自然に動いたりすると、すぐに違和感を覚えてエサを放してしまうことがあります。前アタリの段階では、エサの動きが激しくなり、ウキが小刻みに震えるのが特徴です。この反応が見られた際は、焦らずに観察を続けることが重要です。

例えば、ウキが数センチだけ沈んでからすぐに浮き上がった場合、それはイカが一度エサに触れたが、完全には抱いていない状態かもしれません。このような動きは、前アタリの代表的なサインです。

イカは一度エサを放しても、状況によっては再び戻ってくることもあります。そのため、仕掛けをすぐに上げず、しばらく様子を見ることで再ヒットのチャンスが生まれます。

このように、ウキ釣りではイカの「段階的な捕食行動」と「高い警戒心」を意識することが、確実なフッキングと釣果アップの鍵となります。

アオリイカウキ釣りの合わせ方を仕掛け別に解説

- ハリス式シングルタイプの合わせタイミング

- 背掛けタイプでの即合わせの必要性

- はねあげ式仕掛けの向こう合わせとは

- イカが走る方向に応じた合わせ方のコツ

- ウキ下の調整でヒット率を高める方法

- アオリイカウキ釣りでの合わせ方まとめ

ハリス式シングルタイプの合わせタイミング

ハリス式シングルタイプの仕掛けを使う場合、アワセのタイミングは非常に繊細です。針が1本しかないため、アオリイカが確実にエサを抱き込んだと判断できる状況で合わせを入れる必要があります。

このタイプの合わせでは、「イカの動きが止まってから30秒程度待つ」ことが基本とされています。イカがエサを持って泳いでいる間は、針がイカの正面とは逆側にあるため、力を加えても針が掛かりにくい状態です。そのため、まずはウキの動きが落ち着くのを待つことが大切です。

例えば、ウキが沈んだあと、しばらくして動きが止まったら、イカが安全な場所でエサをしっかり抱き始めたと判断できます。このタイミングから20~30秒程度、竿を動かさず静かに待つことで、針が掛かりやすい体勢になります。大型のイカが相手の場合は、10秒程度でも十分なこともあります。

ただし、あまりにも長く待ちすぎると、エサを食べ尽くされて針だけ残るリスクもあるため注意が必要です。また、アワセを入れる際は強く引かず、ラインを張るようにしてやや強めの力で素早く竿を立てると、うまくフッキングしやすくなります。

このように、ハリス式シングルタイプでは、「待つタイミング」と「控えめな力加減」が釣果を左右します。焦らず落ち着いた対応が、イカを確実に掛けるためのポイントです。

背掛けタイプでの即合わせの必要性

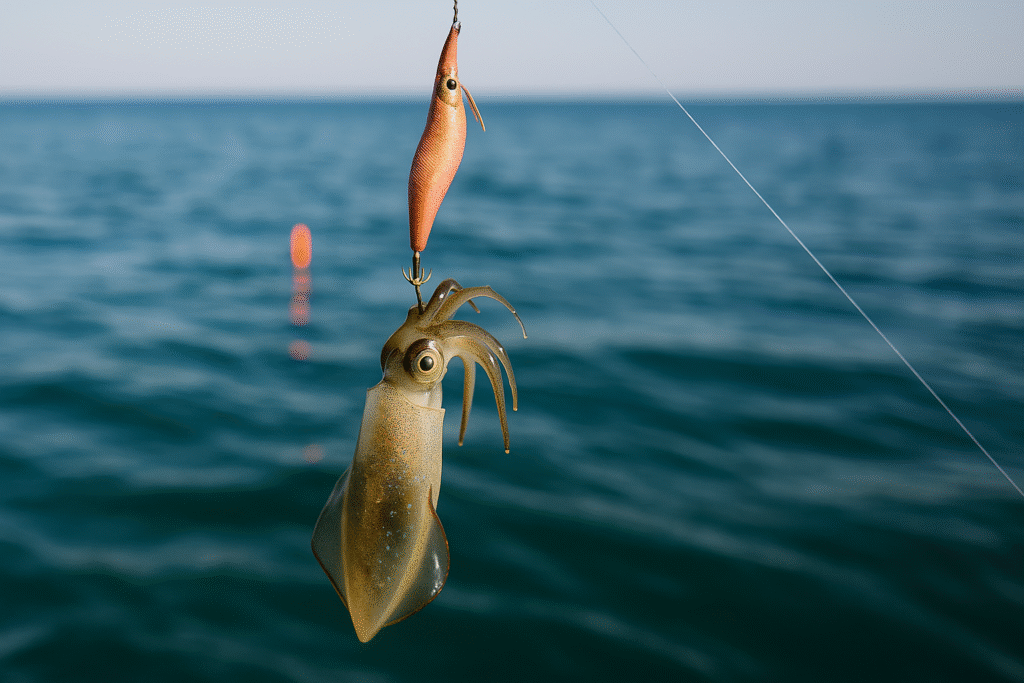

背掛けタイプの仕掛けでは、アオリイカがエサを抱いた瞬間に合わせを入れる「即合わせ」が効果的とされています。他の仕掛けに比べて、フッキングのタイミングが早くなる理由は、針の位置とイカの捕食スタイルにあります。

このタイプは、アジの背中付近に針をセットしておく構造です。そのため、イカが最初に首元を狙って捕まえる瞬間に、針が直接イカの胴や口に当たりやすくなります。アオリイカはアジの頭や背中を最初に抱える習性があるため、アタリが出た時点ですでにフッキングのチャンスが訪れている可能性が高いのです。

例えば、ウキが一気に沈み込んだ場合、そのまま待ってしまうとイカに違和感を与えたり、仕掛けを放されるリスクがあります。背掛けタイプは掛かるタイミングが非常に早いため、ウキが沈んだ瞬間に合わせることで、針がズレる前にしっかりと掛けることができます。

ただし、力任せに引いてしまうと、掛かりが浅い場合に身切れを起こしてバラしてしまうこともあります。アワセは一気に竿を立てるのではなく、やや速めにテンションをかけながら、鋭く穂先を上げる程度の動作で十分です。

このように、背掛けタイプでは「素早い判断」と「丁寧な動作」が求められます。即合わせが成立しやすい構造を理解した上で、ウキの動きに対して敏感に反応できると、フッキング率を大きく高めることができます。

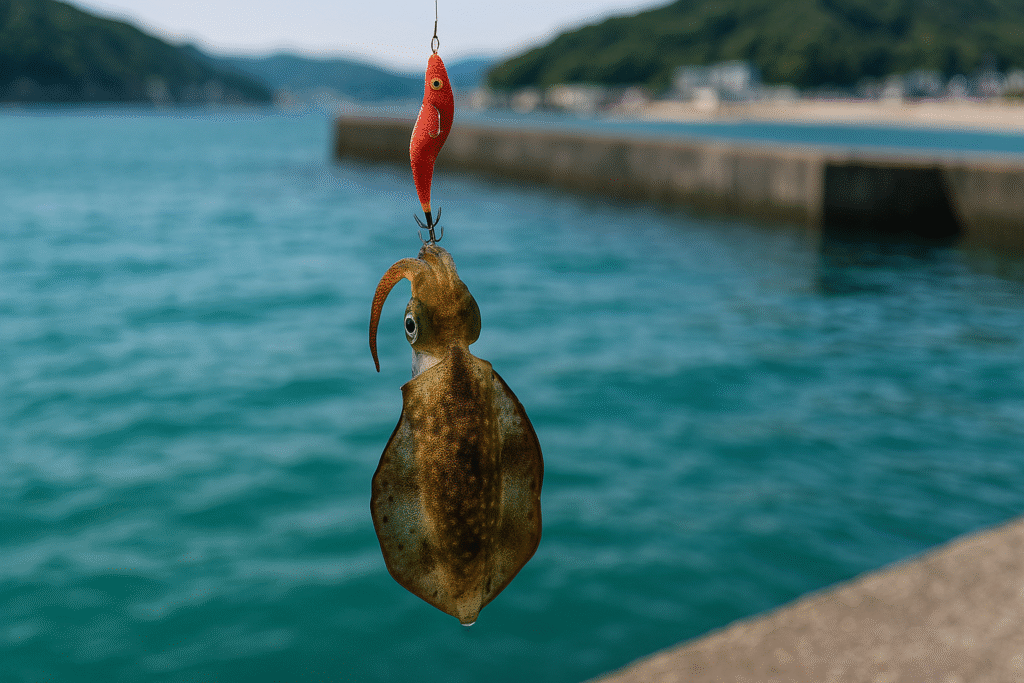

はねあげ式仕掛けの向こう合わせとは

はねあげ式仕掛けでは、アオリイカがエサを抱いた瞬間に針が自然に掛かる「向こう合わせ」が基本となります。釣り人がアワセの動作を行う前に、自動的にフッキングが決まるよう設計されている点が、この仕掛けの大きな特徴です。

この仕掛けは、イカがエサを抱えて泳ぎ出すと、その動きに合わせて針がはね上がり、イカの胴に掛かる構造になっています。そのため、無理に合わせを入れなくても、自然な動きの中で針が決まりやすいというメリットがあります。

例えば、ウキが沈みながらゆっくりと移動している場合、イカがエサを持って泳いでいる状態だと考えられます。このときはアワセを控え、道糸のテンションを保ったままイカに任せるのが基本です。ラインをたるませてしまうと、せっかく針が掛かっても外れてしまうことがあるため、一定のテンションを維持することが重要です。

また、軽くアワセを入れることで、針のはね上がりをサポートする動きが可能です。これは「誘い合わせ」とも呼ばれ、完全な自動任せにせず、必要に応じて竿を軽く持ち上げて掛けを補助するスタイルです。

ただし、強く引いたり、勢いよく合わせたりすると、逆にイカを驚かせてバラすリスクが高まるため注意が必要です。仕掛けの特性を活かすには、穂先で状況を感じながら、軽やかな操作を意識することがポイントです。

このように、はねあげ式仕掛けは「待つこと」と「軽いサポート動作」のバランスが求められるスタイルです。向こう合わせの仕組みを理解して臨めば、自然な形でしっかりとアオリイカを掛けることができます。

イカが走る方向に応じた合わせ方のコツ

アオリイカがエサを抱いて走り出したとき、合わせの方向を意識することが釣果を左右します。どの方向へイカが動いているかを正しく判断し、それに応じた竿の操作を行うことで、針がしっかり掛かりやすくなるのです。

アオリイカは、エサを捕らえたあとに安全な場所へ運ぼうと泳ぎ出します。その際、針の角度とイカの進行方向が逆になっていると、合わせても力が逃げてしまい、うまく掛かりません。これを防ぐには、イカが進む方向の「逆方向かつ上方向」に竿を動かすのがポイントです。

例えば、イカが左方向へ走っている場合、右上へ竿を立てるようにアワセを入れます。右に走った場合は左上へ、真下に潜った場合は竿を真上に上げるのが効果的です。このように、合わせの方向を変えることで、針がイカの胴や口元にしっかり食い込みやすくなります。

アワセの強さも調整が必要です。力任せに引いてしまうと、掛かりが浅い状態で身切れを起こすことがあります。テンションを張りながらも、やや鋭く竿を立てる程度の動作が適しています。

このように、イカの動きに対して柔軟に対応できるかどうかが、成功率を高める鍵となります。ウキの動きとラインの方向を注視し、状況に応じた合わせ方を心がけましょう。

ウキ下の調整でヒット率を高める方法

アオリイカのウキ釣りで釣果を伸ばすためには、ウキ下の長さを適切に設定することが欠かせません。ウキ下とは、ウキからエサまでの距離のことで、これを調整することでイカのいる層にエサを届けやすくなります。

アオリイカは日や時間帯、潮の動きによって泳ぐ層が変わる生き物です。一般的には海底から1ヒロ(約1.5メートル)以内の層にいることが多いですが、日中や潮が澄んでいるときは少し浮いた層にいることもあります。逆に、曇天や夜間には底近くを好む傾向があります。

例えば、釣り場に着いたらまずは水深を測り、底から1メートルほど上を基準としてスタートするとよいでしょう。ここからアタリがなければ、30センチ刻みでウキ下を調整し、イカの反応を探ります。

なお、ウキ下が長すぎるとエサが沈みすぎてイカの視界に入りづらくなり、短すぎると自然な泳ぎが妨げられてアタリが減る原因になります。タナ(深さ)をきっちり合わせることは、合わせの精度だけでなく、そもそものヒット率を上げるためにも重要な作業です。

また、釣り場にスミ跡が多い場所を選ぶことで、過去にイカが釣れた実績がある層を予測することもできます。経験とともにこの判断力を高めていくことで、より効率的にアオリイカを狙えるようになります。

このように、ウキ下を細かく調整するだけでも、釣果は大きく変わってきます。最初のセットアップを丁寧に行うことが、安定したヒットに繋がる一歩です。

アオリイカウキ釣りでの合わせ方まとめ

- 即合わせはバラしの原因になるため避ける

- イカが移動を止めてから合わせるのが基本

- 前アタリはウキの微細な動きで判断する

- 本アタリではウキが完全に沈み続ける

- アワセる前にラインテンションを軽くかける

- 強すぎるアワセは身切れを起こすリスクがある

- 弱すぎるとフッキングが不十分になりやすい

- イカが走る方向とは逆方向に竿を立てて合わせる

- はねあげ式では基本的に向こう合わせで掛かる

- 背掛けタイプは即合わせが成功しやすい構造

- シングルタイプは30秒ほど待ってから合わせる

- アオリイカは警戒心が強く急な動きに敏感である

- 前アタリでは仕掛けを動かさず待つのが有効

- ウキ下は底から1m以内を基準に調整して探る

- 釣り場のスミ跡は好ポイント選びの目安になる

コメント