ぶっこみ釣りは、シンプルな仕かけと手軽な道具で始められる人気の釣法です。その中でも「どんなエサを使えば釣れるのか?」という疑問は、これから挑戦したい人にとって非常に気になるポイントでしょう。

この記事では、「ぶっこみ釣りのエサ」について情報を探している方に向けて、釣果に差が出るエサの選び方や使い方をわかりやすく解説します。アオイソメやサバの切り身、イカの切り身、あさりといった代表的なエサはもちろん、スーパーで手に入る身近な食材を活用する方法も紹介しています。

さらに、魚の回遊ルートや障害物周辺を狙うテクニック、数十分ごとのエサ確認、ドラグ調整のコツなど、実践的な釣果アップ術もあわせてお届けします。初心者でもすぐに実践できる情報が満載なので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

- ぶっこみ釣りに適した具体的なエサの種類がわかる

- 各エサの特徴や使い方の違いが理解できる

- エサの投入場所や釣果を上げるコツが学べる

- 初心者でも手軽に始められる方法がわかる

ぶっこみ釣りでのエサの選び方とおすすめ一覧

- アオイソメは万能で実績の高い定番エサ

- サバの切り身は初心者に最適な簡単エサ

- イカの切り身は遠投や大型狙いに効果的

- スーパーの魚介で揃う手軽なぶっこみエサ

- あさりは小魚にも強い自然派エサ

アオイソメは万能で実績の高い定番エサ

アオイソメは、ぶっこみ釣りにおいて最も広く使われている万能なエサの一つです。多くの魚種に対応でき、季節や場所を問わず釣果が期待できるため、初心者から上級者まで幅広く愛用されています。

このエサが優れている理由は、独特の動きと匂いにあります。アオイソメは海中でくねくねと動きながら、体液から出るにおいで魚を引き寄せる力があります。そのため、特別な誘いを行わなくても自然と魚を集めることができるのです。

例えば、クロダイやスズキ、マダイ、カサゴなど、さまざまな魚がアオイソメに反応を示します。とくに水温が低い季節でも魚に対するアピール力が高いため、年間を通して使えるのも大きな魅力です。

ただし、デメリットもあります。アオイソメは生きているため、保管や取り扱いにやや手間がかかります。また、ぬるぬるとした質感が苦手な人にとっては、針につける作業がストレスに感じられるかもしれません。

それでも、多くの魚をターゲットにできることや、手に入りやすいことを考えると、ぶっこみ釣りを始めるならまず試すべきエサのひとつと言えるでしょう。

サバの切り身は初心者に最適な簡単エサ

サバの切り身は、ぶっこみ釣りを初めて行う人にとって扱いやすく、釣果も期待できる便利なエサです。スーパーで手軽に入手でき、針への付け方も簡単なので、特別な準備をしなくても始められる点が魅力です。

サバには強いにおいと油分があり、これが魚を引き寄せる要因となります。特に根魚やクロダイなどの雑食性の魚にとって、サバの切り身は格好のターゲットになります。動きこそありませんが、においによるアピール力が高いため、ぶっこみ釣りでも十分通用します。

使い方としては、食べやすいサイズにカットして針に縫うように刺すのが一般的です。形が崩れにくく、エサ持ちが良いため、長時間放置するぶっこみ釣りにおいて非常に向いています。

注意点としては、切り身が大きすぎると針掛かりしにくくなったり、エサだけ取られてしまう可能性があることです。また、サバは傷みやすいため、冷蔵または保冷管理をしっかり行う必要があります。

このように、手軽さと効果を両立できるサバの切り身は、釣り初心者にとって頼もしいエサの一つです。特にアオイソメが苦手な人にとっては、代替手段として非常に優れた選択肢になります。

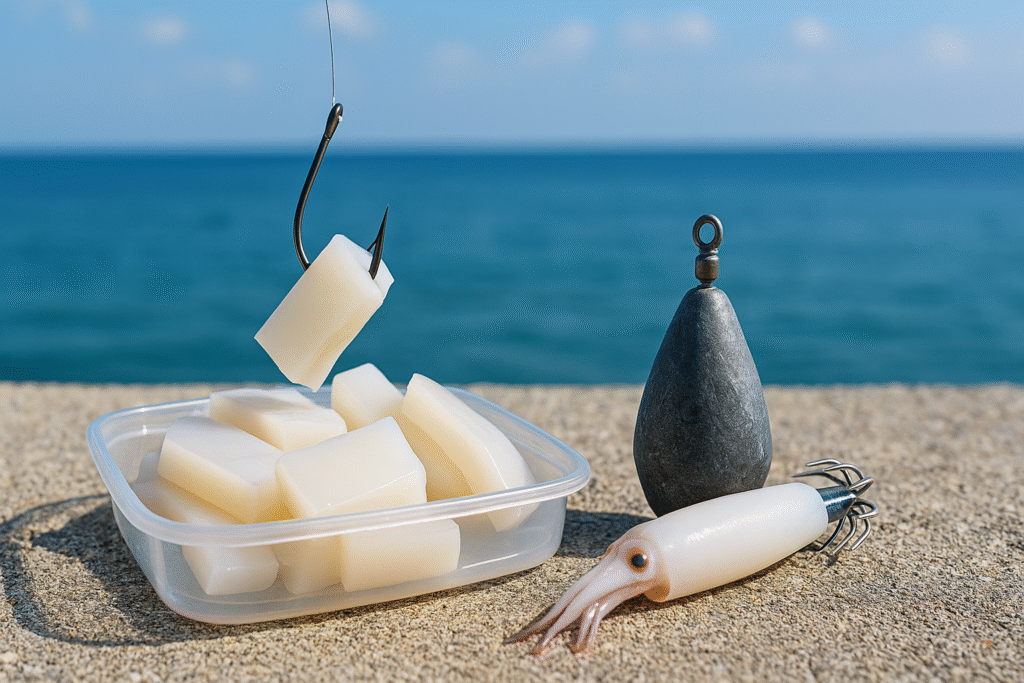

イカの切り身は遠投や大型狙いに効果的

イカの切り身は、ぶっこみ釣りにおいて遠投や大物を狙う場面で力を発揮するエサです。特にエサが取られにくく、長時間の釣りに向いている点が評価されています。

このエサが適しているのは、イカの身に適度な硬さがあり、針にしっかり固定できるからです。ぶっこみ釣りでは仕かけを海底に沈めて待つため、波やフグなどの小魚によってエサがすぐに取れてしまうとチャンスを逃してしまいます。その点、イカの切り身は粘りがあり、身持ちが良いため、魚に見つけられるまでの時間を稼ぐことができます。

例えば、マダイやコブダイ、ヒラメなどの大型魚がターゲットの場合、イカの強いにおいと白い見た目が遠くの魚にもアピールしやすく、しっかりと仕かけをアピールする役割を果たします。とくに夜釣りでは視認性も高いため、効果的です。

ただし、エサが硬めであるぶん、針に刺す際には少しコツが必要です。無理に刺そうとすると切れ目から裂けてしまうこともあるため、包丁で事前にサイズや形を整えておくと扱いやすくなります。

このように、遠投釣りや大物狙いにおいては、イカの切り身をエサとして活用することで、より安定した釣果を期待することができます。

スーパーの魚介で揃う手軽なぶっこみエサ

ぶっこみ釣りでは、専門店で購入するエサに限らず、スーパーで手に入る魚介類も十分に使えます。これは、準備の手軽さとコストの面で大きなメリットがあります。

特に魚の切り身やイカ、アサリなどは、ぶっこみ釣りの実績あるエサとして利用可能です。スーパーであれば、すでに切り分けられた状態の食材を選ぶことができ、あとは釣り場でそのまま使うだけという手軽さがあります。

例えば、アジやサバの切り身はにおいが強く、魚を集める効果が高いことで知られています。イカも同様に活用でき、粘り気があるためエサ取りにも強く、初心者にも扱いやすいエサになります。アサリはやや針付けに工夫が必要ですが、根魚などには非常に効果的です。

ただし、食品として販売されている魚介類は釣り用に加工されていないため、保存状態や針持ちに関しては多少の対策が必要です。保冷バッグを持参し、現地で必要なサイズにカットするなどの工夫をすれば、十分な釣果につながります。

このように、スーパーで入手できる食材を活用すれば、ぶっこみ釣りのハードルはぐっと下がります。初心者や道具を揃えたくない人にとって、気軽に始められる方法としておすすめです。

あさりは小魚にも強い自然派エサ

あさりは、ぶっこみ釣りで使える自然由来のエサとして、小魚にも強い効果を発揮します。特に雑食性の魚に対して有効で、動きはありませんが、強いにおいと独特のうまみが魚を引き寄せる要素となります。

このエサの特長は、身がやわらかく、魚が食べやすい点にあります。特にカサゴやベラなどの小型の根魚がよく反応し、ちょっとした堤防釣りでも活躍します。また、自然の素材を使うことで、環境への影響も少なく、安全性の面でも安心して使えます。

使用時には、あらかじめあさりの殻を取り、身を針に縫うように刺しておくと外れにくくなります。ただし、水中では身が崩れやすく、エサ取りが多いポイントでは消耗が早いというデメリットもあるため、こまめなチェックが必要です。

また、あさりはスーパーや釣具店でも手に入りやすく、冷凍保存が可能なのも利点のひとつです。持ち運びも簡単で、ぶっこみ釣り初心者でも扱いやすい素材と言えるでしょう。

このように、あさりは小魚にも効果があり、自然派エサとしても優れているため、魚種を選ばず幅広い釣りに活用できます。

ぶっこみ釣りでのエサの使い方と釣果アップ術

- 魚の回遊ルートを意識したエサの投入場所

- 障害物周りを狙うと魚との遭遇率が上がる

- 数十分ごとのエサ確認が釣果に直結する

- ドラグ調整と仕かけの動かし方がカギ

- 釣具がなくても市販仕かけとエサで始められる

- ぶっこみ釣りでのエサの選び方と使い方まとめ

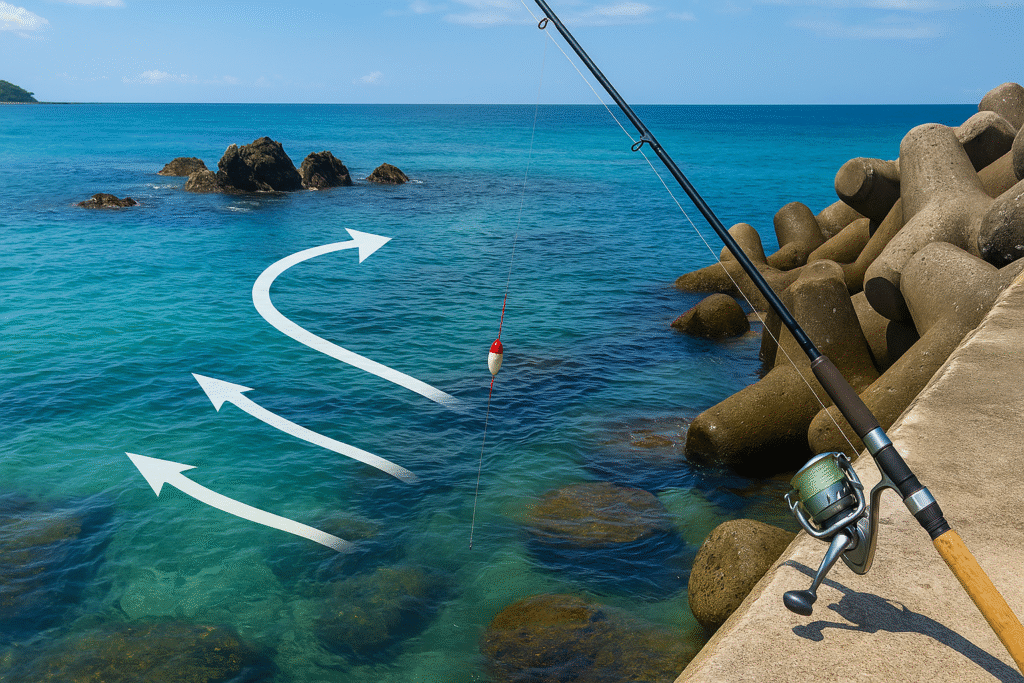

魚の回遊ルートを意識したエサの投入場所

ぶっこみ釣りで釣果を上げるには、エサをただ投入するだけでは不十分です。魚の回遊ルートを意識して、通り道に仕かけを置くことが重要です。

これは、魚がエサを探して泳ぐルート上にエサがあることで、偶然の出会いではなく、確実に魚に見つけてもらえる確率が高まるからです。特に潮の流れが効いている場所や、地形に変化があるポイントは魚が回遊しやすい傾向があります。

例えば、堤防の先端部分、カケアガリ(海底の傾斜)、ミオ筋(潮の通り道)などが該当します。こうしたポイントは、魚にとってエサを見つけやすく、なおかつ逃げ場の多い環境であるため、自然と集まりやすくなるのです。

一方で、魚のいない場所にどれだけエサを投入しても反応は得られません。そのため、現場での観察や、潮の向き、過去の釣果実績などから「魚が通りそうな場所」を見極める目が必要です。

このように、魚の行動を意識したエサの投入によって、無駄打ちを減らし、効率的に釣果へつなげることができます。ぶっこみ釣りでは、仕かけの場所選びが釣果を大きく左右すると言っても過言ではありません。

障害物周りを狙うと魚との遭遇率が上がる

ぶっこみ釣りで釣果を上げたいなら、障害物の周辺に仕かけを投入するのが効果的です。魚は基本的に障害物の影や隙間に身を潜めていることが多く、そういった場所にエサを落とすことで、出会える確率が高くなります。

魚が障害物に集まるのは、安全性とエサの豊富さが理由です。外敵から身を守りやすく、小さな甲殻類や貝類なども生息しているため、餌場としても機能しているのです。こうした環境にエサを投入すれば、魚がすぐ近くにいる可能性が高まります。

例えば、消波ブロック(テトラポッド)の隙間や、海底に点在するシモリ(沈み岩)周辺は、特に好ポイントです。クロダイや根魚など、物陰を好む魚にとっては絶好の隠れ家となり、そこからエサを狙って飛び出してくることもあります。

ただし、障害物の近くは根掛かりのリスクもあります。針やオモリが引っかかると回収できなくなるため、仕かけを少し浮かせたり、胴突き仕かけを使うなど、トラブル回避の工夫も必要です。

このように、魚の行動パターンを踏まえて障害物周辺を狙えば、より効率的に魚との遭遇チャンスを高めることができます。

数十分ごとのエサ確認が釣果に直結する

ぶっこみ釣りでは、仕かけを投げたあとは基本的に待つスタイルが中心ですが、何もせず放置しすぎると釣果に影響が出ることがあります。そのため、数十分に一度はエサの状態を確認することが重要です。

釣りをしている間に、エサが食べられて無くなっていたり、根掛かりで仕かけが動かなくなっていることもあります。また、生きエサであるアオイソメなどは時間が経つと元気がなくなり、動きによるアピール力が下がってしまうこともあります。

例えば、10〜15分おきにエサのチェックを行うことで、魚がエサを見つけやすい状態を保つことができます。この頻度での確認が、釣果の安定につながるという声も多くあります。

もちろん、確認のしすぎは周囲の魚を警戒させる原因にもなりますが、完全に放置するよりは遥かに効果的です。特にアタリがない時間が続いた場合は、エサの劣化や仕かけの異常を疑ってみる価値があります。

このように、定期的なエサ確認は地味ながら確実な釣果アップのポイントとなります。ぶっこみ釣りでは、ただ待つのではなく、細かな気配りが釣りの結果を大きく左右します。

ドラグ調整と仕かけの動かし方がカギ

ぶっこみ釣りでより良い釣果を狙うなら、ドラグの調整と仕かけの動かし方を工夫することが大切です。魚のアタリを確実にとらえ、バラさずに釣り上げるためには、この2つが重要な要素になります。

まずドラグ調整ですが、強く締めすぎると大物が掛かった際にラインが切れてしまう可能性があります。逆に緩すぎるとアワセが効かず、魚に逃げられてしまうこともあります。適度にドラグを緩めておくことで、アタリがあったときにラインがスムーズに出て、魚に違和感を与えにくくなります。

次に、仕かけの動かし方についてです。ぶっこみ釣りは基本的に待ちの釣りですが、反応がない場合には、仕かけを少しだけズル引きしたり、軽く位置を変えることで魚の興味を引くことがあります。これを「誘い」と呼び、停滞している状況を打開する手段として効果的です。

ただし、頻繁に動かしすぎると周囲の魚を警戒させてしまうため、あくまでも数回に1度のペースで行うとよいでしょう。

このように、ドラグと仕かけの操作を適切に行えば、ぶっこみ釣りの成功率を大きく引き上げることができます。シンプルな釣りだからこそ、基本的な操作にしっかり向き合うことが差を生みます。

釣具がなくても市販仕かけとエサで始められる

ぶっこみ釣りは、道具を一から揃えなくても気軽に始められる釣りです。特に市販の仕かけと市販のエサを活用すれば、初心者でもすぐに釣行を楽しめる環境が整っています。

多くの釣具店やホームセンターでは、完成済みのぶっこみ釣り用仕かけが販売されており、あとは竿とリールにセットするだけです。初心者が仕かけを自作するのは少しハードルが高いですが、既製品であればセッティングも簡単で、失敗のリスクも少なく済みます。

また、エサに関しても同様で、アオイソメやイカの切り身、冷凍エビなど、すぐに使えるものが多く販売されています。スーパーで買える食材も代用できるため、釣具店が近くにない人でもエサの調達に困ることは少ないでしょう。

この方法なら、事前の準備も最小限で済み、急な釣りのお誘いや、休日の思いつきでも対応できます。ただし、最低限の道具として、クーラーボックスやハサミ、タオルなどの小物は持っておくと安心です。

このように、特別な準備や専門知識がなくても、ぶっこみ釣りは市販品の活用で手軽に始められます。これから釣りを始めたいと考えている人にとって、非常に入りやすい選択肢となるでしょう。

ぶっこみ釣りでのエサの選び方と使い方まとめ

- アオイソメは一年中使える定番エサで多魚種に対応

- サバの切り身は初心者でも扱いやすくスーパーで入手可能

- イカの切り身はエサ持ちが良く大物や遠投に向いている

- あさりは根魚に強く自然派エサとしても人気

- スーパーの魚介類はコスパが良く手軽に準備できる

- 魚の回遊ルートを見極めて投入場所を選ぶことが重要

- 潮通しの良い場所やミオ筋は狙い目のポイント

- 障害物付近は魚の隠れ場所として遭遇率が高い

- テトラやシモリ周辺では根魚が釣れやすい傾向がある

- 定期的なエサ確認がエサ切れやトラブルを防ぐ

- アタリがなくても10~15分ごとの確認が有効

- ドラグは緩めに設定してバラしを防ぐ

- 誘いとして軽く仕かけを動かすと反応が出やすい

- 胴突き仕かけを使えば根掛かりのリスクを減らせる

- 市販の仕かけとエサで初心者でもすぐに始められる

コメント