ぶっこみ釣りとは、シンプルな仕掛けで手軽に始められる人気の釣法です。

初心者でも挑戦しやすく、特別なテクニックがなくても多彩な魚を狙うことができるため、近年注目を集めています。

本記事では、ぶっこみ釣りの基本や仕掛けの作り方、必要な釣り竿の選び方、効果的なエサの種類や付け方、さらには釣れないときの対策や誘いのテクニックまで幅広く解説します。

初めてぶっこみ釣りに挑戦したいと考えている方はもちろん、釣果アップを目指す方にも役立つ内容をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

- ぶっこみ釣りの基本的な釣り方と特徴

- 必要な道具や仕掛けの構成

- 釣れる魚の種類とエサの選び方

- 釣れないときの改善ポイントや誘い方

ぶっこみ釣りとはどんな釣りか解説

- 初心者におすすめの理由とは

- 必要な釣り竿とその選び方

- ぶっこみ釣りの基本的な仕掛け

- 代表的なエサの種類と特徴

- ぶっこみ釣りで釣れる魚の例

初心者におすすめの理由とは

ぶっこみ釣りは、釣りの経験がない人でも始めやすいシンプルな釣り方です。竿や仕掛けの扱いが複雑でなく、準備や動作も最小限で済むため、難しい技術は必要ありません。

そもそもぶっこみ釣りは、「オモリと針にエサを付けて投げて待つ」だけという非常に単純なスタイルです。このため、キャスティング(投げ方)に自信がない人でも安心して挑戦できます。また、使用する道具が少なくて済む点も、初心者にとって始めやすい理由の一つです。

例えば、ウキ釣りのようにアタリを見極めたり、ルアー釣りのように細かい動きで魚を誘う必要がないため、釣り場に着いてからの手順が非常にスムーズです。初めての釣行でも、短時間で実際に魚を釣る経験ができることも多く、それが釣りへの興味やモチベーションにつながります。

一方で、魚が釣れるまで待つ時間が長くなる場合もあります。また、根掛かりが発生しやすいポイントでは、仕掛けを失うこともあるため、予備の準備が必要です。これらの点には注意が必要ですが、それでも総合的に見て、ぶっこみ釣りは初心者にとって非常に取り組みやすい釣法だと言えるでしょう。

必要な釣り竿とその選び方

ぶっこみ釣りに使う釣り竿は、ある程度の強度と長さがあるものが適しています。基本的には「投げ竿」や「磯竿」が使われることが多く、初心者には操作が簡単なものを選ぶのがポイントです。

釣り竿を選ぶ際に注目すべきなのは、「長さ」と「硬さ」の2点です。長さは3~4メートル前後が一般的で、これによりある程度の遠投が可能になります。また、ある程度の魚の引きにも対応できる硬さ(2号~3号程度)があると安心です。これにより、アイナメやハゼといった小型魚から、中型魚まで対応できるようになります。

例えば、磯竿であれば柔軟性がありつつも粘り強いため、初心者でも魚の引きを吸収しやすく、バラしにくいという利点があります。投げ竿はより遠くに仕掛けを投げることができ、サーフや広い堤防でのぶっこみ釣りに向いています。

ただし、重すぎる竿やリールを選ぶと扱いづらく、釣りの疲労が増します。最初は軽量でバランスの良いセットを選ぶと快適です。また、持ち運びや収納がしやすい振り出しタイプの竿も、初心者にとって便利な選択肢と言えるでしょう。

このように、自分の体力や釣り場の環境に合わせて釣り竿を選ぶことが、ぶっこみ釣りを快適に楽しむコツです。

ぶっこみ釣りの基本的な仕掛け

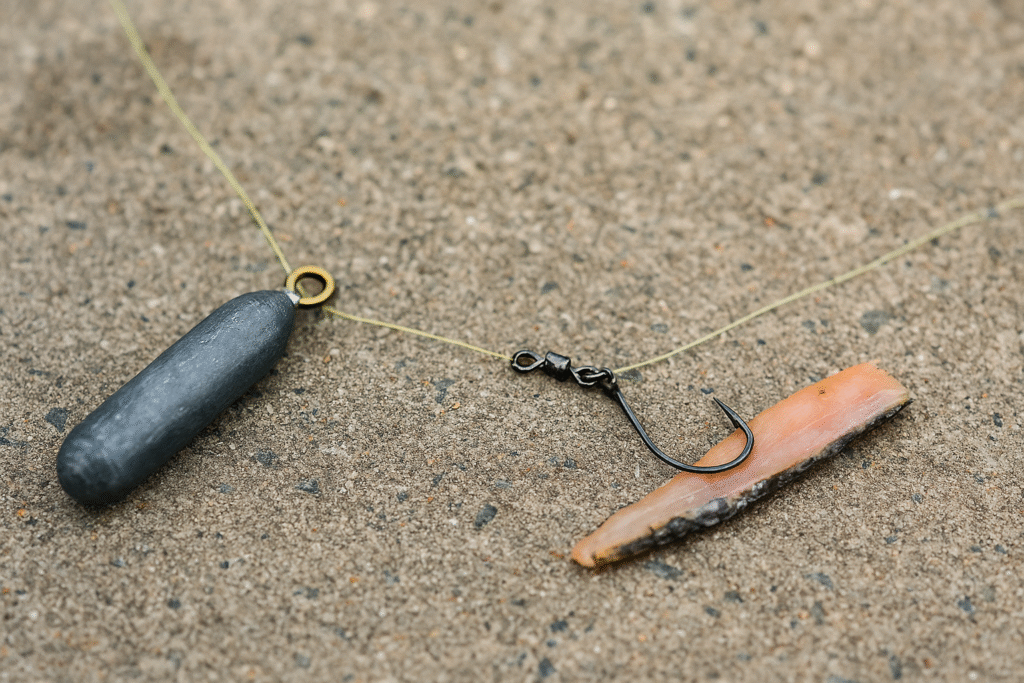

ぶっこみ釣りの仕掛けは非常にシンプルで、誰でも簡単に組める構造になっています。必要なパーツは少なく、基本的に「中通しオモリ」「サルカン(ヨリモドシ)」「ハリス付き針」の3点で構成されます。

最初に、道糸(メインのライン)に中通しオモリを通します。中通しオモリは、糸の中を通せるタイプのオモリで、海底にエサを届ける役目があります。その後、オモリの下にサルカンを結びつけることで、オモリが下へ滑りすぎないように固定できます。サルカンはラインのねじれ防止にもなる重要なパーツです。

続いて、サルカンのもう一方にハリスを結びます。ハリスとは針がついている短い糸のことで、魚に見えにくく、違和感を与えにくい素材が使われています。あとは針にエサを付けるだけで仕掛けは完成です。

このように、特別な工具や難しい結び方は必要ありません。市販のハリス付き針を使えば、糸を結ぶ箇所も最小限で済みます。ただし、岩場が多い釣り場では根掛かりが起きやすいため、仕掛けを多めに用意しておくと安心です。

このシンプルな構造こそが、ぶっこみ釣りの入り口として選ばれる大きな理由のひとつです。

代表的なエサの種類と特徴

ぶっこみ釣りで使われるエサは多岐にわたりますが、代表的なのはアオイソメやサンマの切り身などです。それぞれ特徴が異なるため、狙う魚種や釣り場の状況に応じて使い分けることが大切です。

アオイソメは、釣具店で手に入りやすい万能な生きエサです。動きがあるため魚の興味を引きやすく、アイナメやハゼ、カサゴなど幅広い魚種に対応できます。初心者が最初に使うエサとしても扱いやすく、迷ったらアオイソメを選べば間違いありません。

一方で、サンマの切り身は動きこそありませんが、強いニオイと油分が魚を引き寄せる効果があります。大型の魚を狙いたいときや、夜釣りでアピール力が欲しい場面に適しています。また、ハリ持ちが良くエサ取りにも強いため、長時間仕掛けを放置したいときにも便利です。

他にも、地域によってはイカの短冊やエビを使うケースもあります。ただし、腐敗が早いものや冷凍エサを使う際は、鮮度管理に気を配る必要があります。

このように、エサ選びは釣果に直結する重要な要素です。釣り場の情報を事前に確認し、状況に合ったエサを準備しておくことで、より効率的に魚を狙うことができます。

ぶっこみ釣りで釣れる魚の例

ぶっこみ釣りでは、主に海底近くにいる魚を狙うことができます。仕掛けを底に沈めるスタイルのため、底物と呼ばれる魚が釣れる可能性が高く、五目釣りとしても楽しめる点が魅力です。

代表的な魚種としては、アイナメ、カサゴ、ハゼ、ドンコ、ソイなどが挙げられます。これらは防波堤や岩場、漁港などで比較的簡単に狙える魚で、初心者でも釣果が出やすい対象です。特に秋から冬にかけては、ロックフィッシュと呼ばれる根魚が接岸しやすくなるため、より高い確率で釣りやすくなります。

さらに、仕掛けやエサを工夫すれば、クエやヒラメ、ウツボなどの中~大型魚も視野に入ります。例えば、サンマの切り身など大きめのエサを使うと、より強い引きを楽しめる大物がかかることもあります。

ただし、釣れる魚は場所や季節、時間帯によって大きく変わります。同じ海でも堤防の外側と内側では魚種が異なることもあるため、釣り場の情報収集が重要になります。このように、ぶっこみ釣りでは多彩な魚が狙える点が、釣り人に長く愛されている理由のひとつです。

ぶっこみ釣りとは放置で楽しめる釣法

- ぶっこみ釣りで釣れないときの対策

- 仕掛け作りの具体的な手順

- 釣り竿の設置と安全な取り扱い方

- エサの効果を引き出す付け方

- 釣果アップのための誘いテクニック

- ぶっこみ釣りとはどんな特徴があるかまとめ

ぶっこみ釣りで釣れないときの対策

ぶっこみ釣りは比較的釣果が出やすい釣法ですが、何も釣れないことももちろんあります。そうした場合は、いくつかの原因を見直すことで改善できる可能性があります。

まず確認すべきは、エサの鮮度と付け方です。長時間海中に放置したエサは魚の興味を引きにくくなるため、定期的に交換することが重要です。また、エサがうまく針に刺さっていなければ、食いが悪くなる原因にもなります。触感やニオイがしっかり残っている新鮮なエサを使い、丁寧に取り付けましょう。

次に仕掛けの位置やポイントの見直しも効果的です。魚が集まりやすい場所として、岩場の周辺や潮の流れがある場所が知られています。根掛かりのリスクはありますが、魚の住処に近い場所ほどヒット率が高くなります。釣れないと感じたら、場所を少しずつ変えてみるのも一つの手段です。

さらに、竿をただ置くだけでなく、適度にシャクる(軽く竿を動かす)ことでエサの存在を魚にアピールする方法も有効です。魚が活性化していない時間帯には、待つだけでなく誘いを入れることで食いつきがよくなる場合があります。

最後に、釣れる時間帯や潮回りの確認も忘れてはいけません。干潮時や魚の活性が低い時間に釣りをしていると、仕掛けやエサを工夫しても釣れにくいことがあります。釣行前には天気や潮汐表をチェックしておくとよいでしょう。こうした対策を一つひとつ試すことで、釣れない状況を打開できる可能性が高まります。

仕掛け作りの具体的な手順

ぶっこみ釣りの仕掛けはシンプルですが、基本の組み方を正しく理解することが釣果につながります。初心者の方でもスムーズに作れるように、順を追って解説します。

まずは、リールに巻かれている道糸に「中通しオモリ」を通します。中通しオモリは文字通り、糸をオモリの中に通す構造で、仕掛けが自然に海底へ沈むために必要です。使用するオモリの重さは、釣り場の水深や潮の流れに応じて調整するとよいでしょう。

次に、中通しオモリの下に「サルカン(ヨリモドシ)」を結びます。サルカンはオモリが落ちすぎないように止める役割を果たし、同時に糸のねじれを防いでくれます。結び方はクリンチノットなどの基本的な方法で十分です。

続いて、サルカンのもう片方に「ハリス付きの針」を結びます。ハリスの長さは30〜50cm程度が一般的で、魚に違和感を与えにくい素材が使われているものを選ぶと良いです。針のサイズは狙う魚に応じて使い分けましょう。

最後に、針にエサをしっかりと装着すれば仕掛けの完成です。エサが外れにくく、魚にしっかりアピールできるよう、丁寧に取り付けるのがポイントです。

このように仕掛けは簡単なパーツで構成されていますが、一つひとつの工程を確実に行うことが釣果を左右します。

釣り竿の設置と安全な取り扱い方

釣り竿の設置は、釣果だけでなく安全にも関わる大切なポイントです。ぶっこみ釣りでは仕掛けを投げ入れた後に竿を固定する必要があるため、安定した置き方を心がけましょう。

まず釣り場に到着したら、設置場所を選びます。人の通行や他の釣り人の邪魔にならないスペースを確保し、足場が平らで滑りにくい場所を選ぶのが理想的です。波をかぶる恐れがある位置や風の強い日は、竿の転倒にも注意が必要です。

設置には「ロッドスタンド」や「三脚」を使用するのがおすすめです。これにより竿を安定して立てかけることができ、アタリがあったときもすぐに対応できます。また、竿の尻をしっかり固定できる構造のものを選ぶと、強い引きにも耐えられます。

リールのベール(ラインを出す部分)は閉じておき、ドラグはやや緩めに設定しておくと、大物が掛かったときに竿が海に引き込まれるのを防げます。必要であれば竿にヒモをつけて係留しておくのも一つの対策です。

また、仕掛けを投げる際や魚が掛かったときに周囲の安全確認を怠らないようにしましょう。特に堤防や岩場ではバランスを崩しやすく、思わぬ事故の原因になります。

こうした基本的な注意点を守ることで、安全に釣りを楽しみながら、しっかりと魚のアタリに対応できるようになります。

エサの効果を引き出す付け方

ぶっこみ釣りでは、エサの付け方によって釣果が大きく変わることがあります。エサがしっかりと魚にアピールできていなければ、たとえ仕掛けが良くても反応は期待できません。

まず、エサが自然に見えるように装着することが基本です。例えばアオイソメを使用する場合、針に通す際は体をまっすぐに保ちながら、頭から針先に向けてまっすぐ刺すようにしましょう。途中で折れ曲がってしまうと、動きが不自然になり魚が警戒する原因になります。

さらに、針先はしっかりと外に出しておくのがポイントです。隠し針のようにしてしまうと、アタリがあってもフッキングしにくくなります。一方で、身エサ(サンマの切り身など)の場合は、しっかりと身を縫うように針を刺すと、投げた際に外れにくくなり安定します。

針からエサがズレないように、必要に応じてエサ止めゴムや糸を使って固定する方法もあります。特に波や潮の流れが強い場所では、しっかりとエサを固定しないとあっという間に外れてしまうことがあります。

このように、エサの効果を引き出すには「見た目の自然さ」「針の刺し方」「固定の工夫」が重要です。どれか一つが欠けても、魚の食いつきを逃す可能性があるため、丁寧な作業を心がけましょう。

釣果アップのための誘いテクニック

ぶっこみ釣りは基本的に「投げて待つ」釣法ですが、待つだけでは反応が鈍くなることもあります。そんなときに有効なのが、竿を使って魚にエサの存在をアピールする「誘い」のテクニックです。

具体的には、竿を軽く持ち上げるようにして仕掛けを数十センチほど引き、再び静かに元の位置に戻します。この動作により、海底にあるエサがわずかに移動し、砂煙が立つことで魚の注意を引くことができます。また、動くエサに興味を持ちやすい魚に対しては、特に有効な方法です。

誘いを入れる頻度としては、5〜10分に一度を目安にするとよいでしょう。ただし、あまり頻繁に動かしすぎると魚が警戒する原因になるため、控えめな動きが基本です。魚の反応が良くなったタイミングで、すぐに合わせられるよう竿はなるべく手元に置いておくと安心です。

一方で、根掛かりしやすいポイントでは注意が必要です。海底が岩場や海藻で複雑な場合、仕掛けを動かすことで引っかかってしまうリスクがあります。そういった場所では、誘いを最小限にとどめ、浮かせるような操作で仕掛けを扱うとよいでしょう。

このように、「動かす・止める」のメリハリを意識した誘いを取り入れることで、ぶっこみ釣りでもより積極的な釣果が期待できます。

ぶっこみ釣りとはどんな特徴があるかまとめ

- 初心者でも始めやすいシンプルな釣り方

- 道具の準備や扱いが簡単で手軽に挑戦できる

- 仕掛けは中通しオモリ・サルカン・ハリスの3点構成

- 投げて待つだけのスタイルで技術を問わない

- アオイソメは動きで魚を引き寄せる万能エサ

- サンマの切り身はニオイと油分で大型魚に効果的

- アイナメやハゼ、ドンコなど多彩な魚が狙える

- エサの付け方が釣果に直結する重要な要素

- 釣り竿は3〜4mの磯竿や投げ竿が扱いやすい

- エサを定期的に交換することで食いが良くなる

- 根掛かりを避けつつ魚の多いポイントを選ぶことが大切

- 誘いを入れることで魚の注意を引きやすくなる

- 三脚やロッドスタンドで竿を安定させるのが基本

- ドラグ調整と竿の固定で大物対策ができる

- 潮や時間帯を確認して釣れるタイミングを見極める

コメント