「チョイ投げ釣りと投げ釣りって何が違うの?」――そんな疑問を持って検索している方へ、本記事では両者の違いをわかりやすく解説します。

チョイ投げ釣りと投げ釣りは、どちらも人気のある海釣りのスタイルですが、仕掛けや投げ方、使う道具一式、狙う魚の種類などに明確な違いがあります。とくに初心者の方にとっては、どちらを選べばよいのか迷ってしまう場面もあるでしょう。

また、チョイ投げ釣りと似た釣り方として「ぶっこみ釣り」や「サビキ釣り」もありますが、それらとの違いを理解しておくことも、自分に合った釣法を見つけるうえで重要です。

本記事では、チョイ投げ釣りと投げ釣りの特徴を比較しながら、それぞれのエサの使い方や釣れる魚の傾向、仕掛けの違いなど、釣り初心者でもすぐに実践に役立つ知識を詳しく紹介していきます。

- チョイ投げ釣りと投げ釣りの仕掛けや道具の違い

- 狙える魚や釣り場の選び方の違い

- 初心者に適した釣り方の選び方

- ぶっこみ釣りやサビキ釣りとの違い

チョイ投げ釣りと投げ釣りの違いをわかりやすく解説

- 釣れる魚の種類に違いはある?

- 仕掛けの特徴と選び方の違い

- 投げ方の距離やコツを比較

- 使用する道具一式の違いとは

釣れる魚の種類に違いはある?

チョイ投げ釣りと投げ釣りでは、狙える魚種に明確な違いがあります。釣り方のスタイルが異なるため、自然とターゲットになる魚も変わってきます。

チョイ投げ釣りは軽めの仕掛けで近場を狙うため、小型の魚が中心です。例えば、キスやベラ、ネズミゴチ、ハゼ、ヒイラギなどが代表的なターゲットになります。これらは砂地に生息している魚が多く、堤防や砂浜、護岸からでも気軽に釣ることができます。

一方、投げ釣りは重めのオモリを使って遠くまで仕掛けを飛ばす釣り方で、より深場や沖を狙うことが可能です。そのため、キスのほかに、カレイやイシモチ、アナゴ、マゴチなどの中型~大型の魚を狙えるのが特徴です。

ただし、魚の種類は釣り場や季節によっても変化します。どちらの釣り方でも予想外の大物がヒットすることもあるため、仕掛けや道具選びは慎重に行う必要があります。

このように、チョイ投げ釣りは身近な小型魚を手軽に楽しみたい人向け、投げ釣りは遠投によって大物も狙いたい人向けのスタイルといえます。

仕掛けの特徴と選び方の違い

チョイ投げ釣りと投げ釣りでは、使用する仕掛けの形状や種類に明確な違いがあります。目的や狙う魚のサイズに合わせて、適切な仕掛けを選ぶことが釣果を左右します。

まず、チョイ投げ釣りは短めの仕掛けで、コンパクトにまとめられた市販の「チョイ投げ釣り専用仕掛け」が便利です。軽いオモリが一体化したL型天秤仕掛けが多く、初心者でも扱いやすくなっています。全体の長さも短く、絡まりにくいため、手軽に始めたい方に最適です。

一方、投げ釣りでは、遠くまで投げるための天秤仕掛けが主流です。オモリは25号前後と重く、長めの仕掛けに複数の針がついたものが使われます。特にキス狙いでは3~5本バリの仕掛けが一般的で、一度に複数の魚を掛けられるメリットがあります。

ただし、長い仕掛けは絡まりやすく、扱いに慣れが必要です。また、カレイなどの魚を狙う場合は、ハリスが太く、針の数が少ない専用の仕掛けが使われます。

このように、チョイ投げはコンパクトで扱いやすい仕掛けを使うのに対し、投げ釣りでは距離や魚の大きさに対応した本格的な仕掛けが必要となります。

投げ方の距離やコツを比較

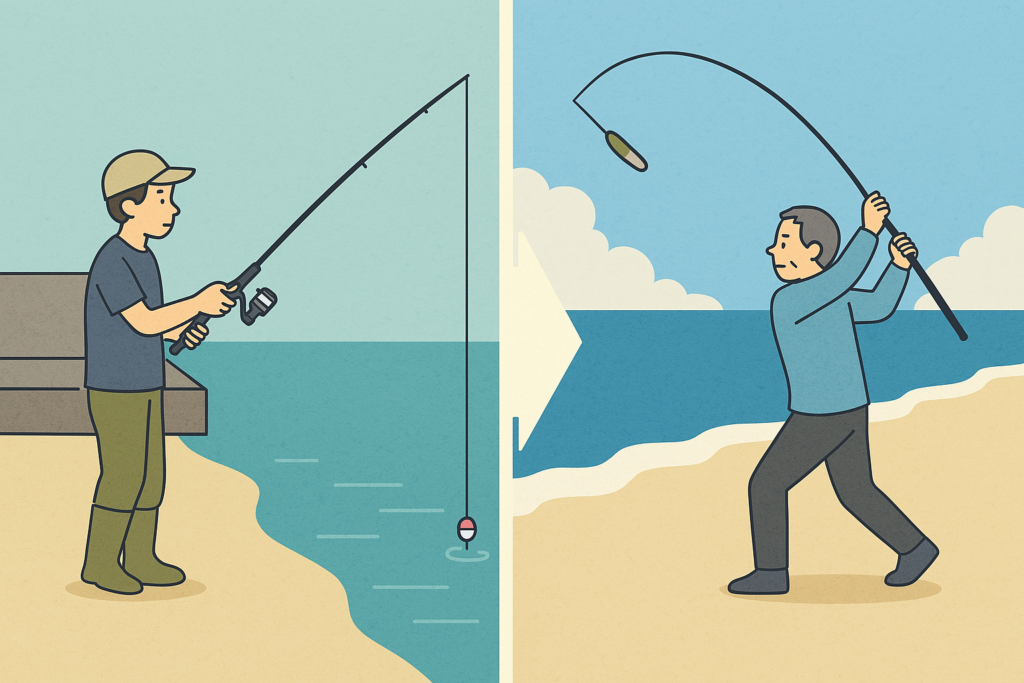

チョイ投げ釣りと投げ釣りは、キャストの距離や投げ方に大きな違いがあります。特に飛距離をどこまで重視するかによって、求められるスキルや道具も変わってきます。

チョイ投げ釣りでは、飛距離は最大で10~60メートル程度。軽めのオモリと短めのロッドを使うため、腕の力に自信がない方でも比較的簡単に投げられるのが特長です。テクニックよりも安全なフォームと着底の感覚を意識することが重要で、リールをゆっくり巻きながら海底の変化を探っていく方法が基本になります。

それに対して、投げ釣りは100メートル以上の遠投を目指す釣りです。竿のしなりを活かし、反発力で仕掛けを飛ばすフォームを習得する必要があります。また、PEラインと力糸の組み合わせを使うことで、ライン切れを防ぎながら最大限の飛距離を出せます。

ただし、投げ釣りは周囲の安全確認が必須です。強く振りかぶるキャスティングには十分なスペースが必要で、人が近くにいる場所では不向きです。

このように、チョイ投げは身近な釣り場で気軽に楽しめるのに対し、投げ釣りは飛距離と技術を活かしてより広範囲を狙うスタイルとなります。

使用する道具一式の違いとは

チョイ投げ釣りと投げ釣りでは、使用する道具一式に明確な違いがあります。道具の規模や重さが異なるため、釣りのスタイルや準備にも影響を与えます。

チョイ投げ釣りの場合、ルアー用のロッド(6~8フィート程度)と小型のスピニングリール(2000〜3000番)が基本セットです。ナイロンラインは2〜3号、PEラインなら1号程度を使い、3〜8号のオモリと専用の仕掛けを組み合わせます。軽量でコンパクトな道具が多いため、初心者や子どもでも扱いやすく、電車移動や徒歩での釣行にも向いています。

一方、投げ釣りは重い仕掛けと遠投に対応するため、より頑丈なロッド(全長4メートル以上)と、専用の大型リールが必要になります。ラインもPEラインに力糸を組み合わせて使用し、25号前後の重めのオモリを使うのが一般的です。これにより、100メートル以上の遠投が可能になりますが、道具も重く、持ち運びや準備に手間がかかる点は否めません。

つまり、道具の軽さや手軽さを重視するならチョイ投げ、本格的に遠投を楽しみたいなら投げ釣りが適しているといえます。

チョイ投げ釣りと投げ釣りの違いによる使い分けのポイント

- 初心者に向いているのはどっち?

- エサの選び方と使い方の違い

- ぶっこみ釣りとちょい投げの違いを整理

- ちょい投げとサビキの違いを比較

- 釣り場の選び方に違いはある?

- 季節ごとのおすすめ釣法とは

- チョイ投げ釣りと投げ釣りの違いを総まとめで解説

初心者に向いているのはどっち?

初めて釣りに挑戦する人には、チョイ投げの方が向いていると言えるでしょう。準備や操作がシンプルで、短時間でも楽しめるのが大きな魅力です。

チョイ投げは道具も軽く、基本的には仕掛けを投げてゆっくり巻くだけなので、複雑な操作が必要ありません。また、堤防や砂浜といったアクセスしやすい場所で手軽に釣りができるため、家族連れや初心者でも安心して始められます。

これに対して投げ釣りは、仕掛けや道具の扱いにある程度の知識と慣れが求められます。特にキャストの際には、ロッド全体をしならせて飛距離を出す必要があり、コツを掴むまで時間がかかることがあります。また、PEラインや力糸など、ラインシステムにも工夫が必要で、トラブルが起きたときの対応もやや難しい場面が出てきます。

そのため、まずはチョイ投げで釣りの楽しさや基本を身につけ、慣れてきたら投げ釣りにステップアップする方法がスムーズです。

エサの選び方と使い方の違い

エサの種類や使い方にも、チョイ投げと投げ釣りでは違いがあります。釣る魚のサイズや釣法の特性に合わせて、適切に選ぶことが大切です。

チョイ投げでは、小さな魚をターゲットにするため、エサも細くて柔らかいものが好まれます。代表的なのはイシゴカイや細めのアオムシで、小さなハリに1匹ずつまっすぐに刺す「1匹掛け」が基本です。魚がエサに喰いつきやすくするため、エサは短く切って使うこともあります。

一方の投げ釣りでは、エサが投げた勢いで外れにくいよう、やや太めで丈夫なアオムシやイワイソメを使うことが多くなります。また、カレイ狙いなどでは、エサを房掛けにして存在感を出すなど、アピール力を重視する使い方が選ばれることもあります。

さらに、投げ釣りではエサが長時間水中にとどまることが多いため、乾燥や劣化にも注意が必要です。定期的にチェックして交換することが釣果につながります。

このように、チョイ投げは小型魚向けの扱いやすいエサを使用し、投げ釣りではアピール力や耐久性を重視したエサを使う傾向があります。

ぶっこみ釣りとちょい投げの違いを整理

ぶっこみ釣りとちょい投げは、どちらも岸から手軽に狙える釣り方ですが、釣法や使う仕掛け、ターゲットとなる魚などに違いがあります。

ぶっこみ釣りは、仕掛けを特定のポイントに投げ込んだ後、そのまま動かさずにアタリを待つスタイルです。重めのオモリを使って仕掛けを海底に固定し、魚がエサに寄ってくるのを待ちます。根魚やクロダイ、スズキなど、障害物のある場所や変化の多いポイントを狙うのが一般的です。足場のよい堤防や磯、ゴロタ場で行われることが多く、じっくり構える釣り方といえます。

一方、ちょい投げは軽めのタックルを使い、仕掛けを投げてからズルズルと海底を引いて魚を探す釣法です。移動しながら広範囲を探れるのが特徴で、キスやハゼ、ネズミゴチなど、砂地を好む小型魚が主なターゲットになります。魚のいる場所を探しにいく「攻めの釣り」に向いています。

つまり、ぶっこみ釣りは待ちの釣りで大型魚も狙えるのに対し、ちょい投げは軽装備で小型魚を狙いながら広範囲を探る釣りと整理できます。

ちょい投げとサビキの違いを比較

ちょい投げとサビキ釣りは、どちらも初心者が始めやすい釣法として人気ですが、仕掛けや狙う魚、釣り方の動きに大きな違いがあります。

サビキ釣りは、複数の擬似エサ(疑似バリ)を使った仕掛けを海中に沈め、アミエビなどのコマセを撒いて魚を寄せて釣るスタイルです。特にアジやイワシ、サバなどの回遊魚を狙うのに適しており、魚が群れでいる場合は連続して釣れることも珍しくありません。港や防波堤など、魚が集まりやすい場所で使われることが多いです。

一方、ちょい投げはリアルなエサ(虫エサなど)を使い、仕掛けを投げて海底を引いて魚を探します。アミエビなどの撒きエサを使わないため、準備や片付けも簡単で、においや汚れを気にせずに釣りができる点が魅力です。狙う魚はキスやハゼなど、底にいる魚が中心となります。

このように、サビキは魚を寄せて上層~中層で釣る方法であり、ちょい投げはエサを動かして底を狙う釣り方です。それぞれのスタイルに合った釣り場や季節を選ぶことで、より効率よく釣果を上げることができます。

釣り場の選び方に違いはある?

ちょい投げと投げ釣りでは、適した釣り場の条件や選び方に違いがあります。それぞれの釣法に合った環境を選ぶことで、釣果にも大きな差が出てきます。

ちょい投げは近距離を狙う釣り方なので、水深が浅めでも魚が集まりやすい場所が向いています。具体的には、きれいな砂地が広がる砂浜や、足場の良い堤防、河口の護岸などが代表的なポイントです。特にキスを狙う場合、早朝や満潮前後のタイミングで砂地を重点的に探ると成果が出やすくなります。また、海底に岩や海藻などの変化がある場所は魚の居着きが良いため、仕掛けが根掛かりしない範囲であれば積極的に狙いたいポイントです。

一方、投げ釣りは遠投して沖の深場を狙うため、広くて開けた海岸線(サーフ)や障害物の少ない防波堤が適しています。カレイやマゴチなどを狙う場合は、一定の水深と潮通しの良さが求められるため、釣り場の地形や流れの変化も重要になります。仕掛けを遠くに投げられるスペースがあるかどうかも、選定のポイントです。

このように、ちょい投げは「手軽にアクセスできる近場」、投げ釣りは「広くて遠投に向いた場所」を選ぶ必要があります。

季節ごとのおすすめ釣法とは

季節によって海の水温や魚の動きが変わるため、ちょい投げと投げ釣りの使い分けにも工夫が必要です。それぞれの釣法が活躍しやすい時期を知っておくと、効率よく釣果を伸ばすことができます。

ちょい投げは、春から秋にかけての暖かい季節に向いています。特に初夏から秋にかけてはキスやベラ、ネズミゴチなどが活発になり、浅場にも寄ってきます。この時期は波も穏やかで、堤防や砂浜からでも手軽に釣果が期待できます。足元まで魚が寄ってくることも多いため、初心者でも十分楽しめるタイミングです。

一方で投げ釣りは、冬場にも強い釣法です。例えばカレイは低水温を好む魚で、11月から翌年4月ごろまでが狙い目とされています。この時期は魚が深場に移動するため、遠投ができる投げ釣りが有利になります。また、夏場にはキスを狙って遠浅のサーフでの投げ釣りも楽しめます。

このように、ちょい投げは暖かい季節の近距離釣り、投げ釣りは冬の深場狙いや夏のサーフ釣りに適しており、季節によって釣り方を使い分けることが重要です。

チョイ投げ釣りと投げ釣りの違いを総まとめで解説

- チョイ投げは小型魚を中心に狙い、投げ釣りは中~大型魚もターゲットにできる

- チョイ投げは近距離、投げ釣りは遠距離を攻めるスタイル

- 使用するオモリの重さが異なり、チョイ投げは軽く投げ釣りは重い

- チョイ投げは6~8ftのロッド、投げ釣りは4m以上のロッドを使う

- 投げ釣りではPEラインと力糸の併用が一般的

- チョイ投げは初心者や子どもにも扱いやすい構成

- 投げ釣りはテクニックが必要で慣れが求められる

- 仕掛けはチョイ投げが短くシンプル、投げ釣りは長く多針構成が多い

- チョイ投げは海底を引いて探る攻めの釣り

- 投げ釣りは置き竿で待つスタイルが主流

- 釣り場はチョイ投げが砂浜や堤防、投げ釣りは広いサーフが向いている

- チョイ投げは春~秋、投げ釣りは冬にも活躍できる

- チョイ投げでは細く柔らかい虫エサを使い、投げ釣りは太くて丈夫なエサを使う

- サビキ釣りは上層を狙い魚を寄せる釣りで、ちょい投げとは釣法が大きく異なる

- ぶっこみ釣りは仕掛けを固定して待つ釣りで、ちょい投げよりも動きが少ない

コメント