サビキ釣りは、初心者でも手軽に始められる人気の海釣りスタイルです。特に、サビキ釣りは何が釣れるのかと気になっている方は、これから道具一式を揃えたり、仕掛けや餌の選び方を学んで釣りを始めようとしているのではないでしょうか。

このページでは、サビキ釣りでよく釣れる定番の魚種はもちろん、思わぬ大物や夜に狙える魚まで詳しく紹介しています。また、サビキ釣りのメリットや、釣れない原因とその対策についてもわかりやすく解説。釣りを始めるうえで必要な基礎知識をまとめてお届けします。

これからサビキ釣りに挑戦してみたいという方も、今よりもっと釣果を伸ばしたいという方も、ぜひ最後までご覧ください。

- サビキ釣りで釣れる魚の種類と特徴

- 季節や時間帯ごとの釣れやすさの違い

- 初心者向けの道具や仕掛け、餌の選び方

- 釣れない原因と効果的な対策方法

サビキ釣り 何が釣れるのか解説

- 定番のターゲットはアジ・イワシ・サバ

- 釣れる魚の季節と時間帯の傾向

- 回遊魚以外に釣れる魚の種類

- サビキ釣りで釣れる大物の可能性

定番のターゲットはアジ・イワシ・サバ

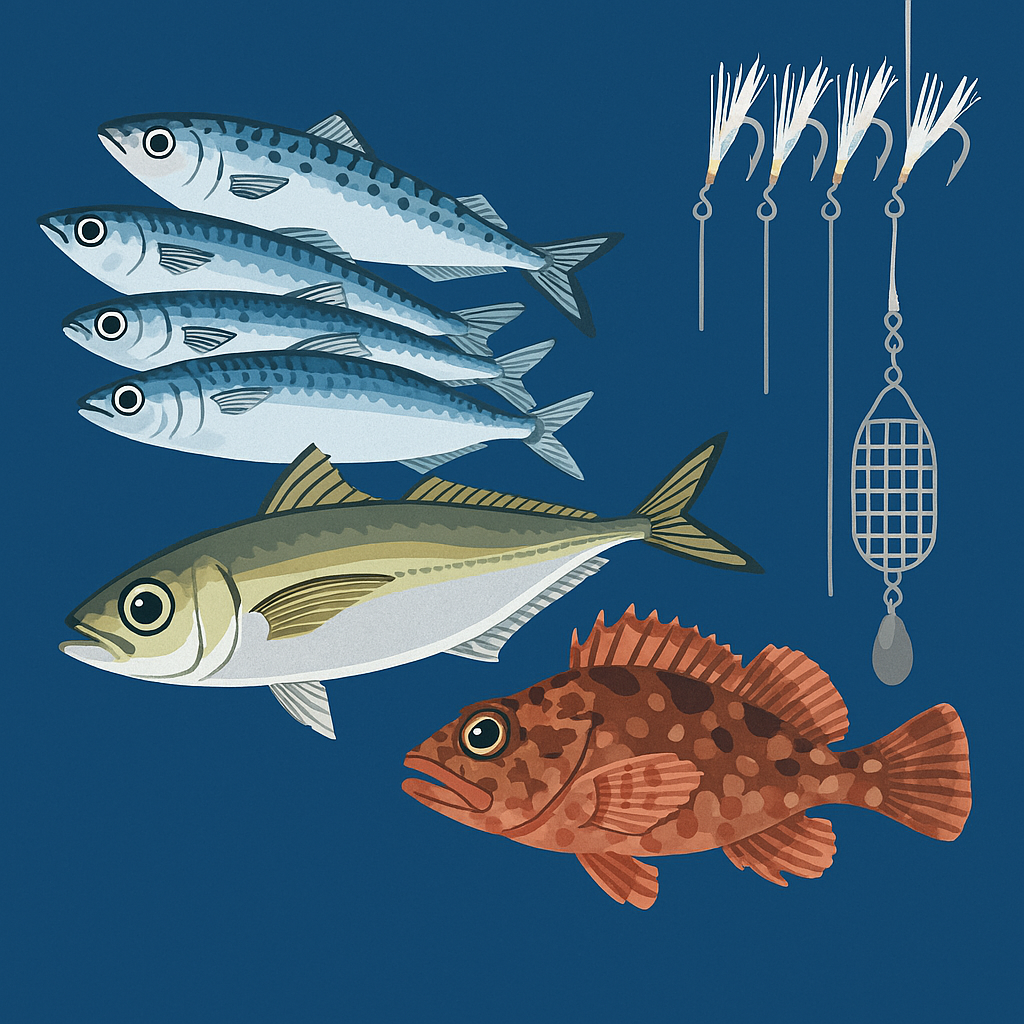

サビキ釣りで最もよく釣れる魚は、アジ・イワシ・サバの3種類です。この3種は全国的に親しまれており、初心者でも比較的簡単に釣ることができる代表的なターゲットといえるでしょう。

まずアジについてですが、釣れるサイズは季節によって異なります。春から初夏にかけては5cmほどの豆アジが中心となり、夏から秋にかけて徐々にサイズアップしていきます。アジは群れで行動していることが多く、一度群れに当たれば連続して釣れる可能性が高い魚です。味もよく、刺身・フライ・なめろうなどさまざまな料理に適しているため、食べる楽しみも大きな魅力となっています。

イワシもサビキ釣りでは非常に釣れやすい魚です。特にカタクチイワシやマイワシが中心で、岸に寄ってきたタイミングを逃さなければ数十匹単位で釣れることもあります。イワシは比較的表層を泳いでいるため、仕掛けのタナ(深さ)を浅めにすることで効率よく狙えます。初心者にも扱いやすく、たくさん釣れて満足感を得やすいのが特徴です。

サバは他の2種に比べてやや大型で、引きも強いため、やり取りの楽しさがあります。小型のサバは10〜15cm程度、大きいものでは30cm近くになることもあり、釣り応えがあります。ただし、暴れる力が強いため、仕掛けが絡まったり、針が外れてしまうこともあるため、丁寧な取り込みが必要です。

このように、アジ・イワシ・サバはサビキ釣りの三大ターゲットとも呼ばれ、多くの釣り人に親しまれています。釣れる状況や魚の動きに応じてタナや仕掛けを調整することで、より安定した釣果につながります。

釣れる魚の季節と時間帯の傾向

サビキ釣りで魚がよく釣れる時期は、一般的に春から秋にかけてです。中でも7月から9月にかけては特に魚の活性が高まり、最も釣果が期待できるシーズンとなります。

この時期に釣れやすくなる理由のひとつは、水温の上昇にあります。水温が高くなると、回遊魚の活動範囲が広がり、岸近くまで接岸することが多くなるため、堤防や岸壁といった足場の良い場所でも簡単に狙えるようになります。また、春先は小型の魚が中心ですが、夏から秋にかけてサイズも大きくなり、釣り応えのある魚が増えてきます。

一方で、冬場になると水温が下がる影響で魚の活性が鈍り、回遊魚が岸から離れる傾向が強まります。そのため、冬のサビキ釣りは難易度が高く、初心者にはやや不向きといえるでしょう。ただし、地域によっては冬でも釣れるポイントがあるため、事前に釣果情報を確認することが重要です。

時間帯については、朝まずめ(夜明け直後)と夕まずめ(日没前後)が特におすすめです。これらの時間帯は魚の活性が最も高まるタイミングであり、群れも岸に寄ってきやすくなります。日中の暑い時間帯は水温が上がりすぎて魚の活性が下がるため、釣果が伸びにくい傾向にあります。また、満潮・干潮といった潮の動きが少ないタイミングも魚の動きが鈍くなるため、釣りには不向きです。

このように、季節や時間帯を意識することで、サビキ釣りの成功率は大きく変わります。効率的に釣果を得るためには、釣行前に天候・潮汐・気温といった情報をしっかりとチェックすることが大切です。

回遊魚以外に釣れる魚の種類

サビキ釣りではアジやイワシなどの回遊魚がメインターゲットですが、実はそれ以外にもさまざまな魚が釣れることがあります。特に釣り場や地域、季節によっては、意外な魚種がハリに掛かることもあるため、事前に把握しておくと安心です。

例えば、コノシロやサッパといった魚は、アジやイワシと同じように群れで回遊するため、同じタイミングで釣れることがあります。これらの魚もアミエビに反応しやすく、サビキ仕掛けによくかかります。また、針のサイズが合っていれば、小型の真鯛やグレ(メジナ)といった、普段は別の釣り方で狙うような魚が釣れるケースもあります。

そのほか、堤防や岩場の近くでは根魚のカサゴ(ガシラ)やカワハギが釣れることもあります。これらは回遊魚ではないものの、撒き餌に引き寄せられて仕掛けに食いつくことがあります。ただし、根魚の場合は仕掛けが根掛かりしやすくなるので、タナの調整や仕掛けの回収には注意が必要です。

また、注意すべき魚としてハオコゼやアイゴが挙げられます。これらの魚はヒレに毒を持っており、素手で触ると刺されてケガをする恐れがあります。万が一釣れてしまった場合には、必ずフィッシュグリップやプライヤーを使用してハリを外すようにしましょう。毒魚が釣れるリスクがあることを理解しておけば、安全に釣りを楽しむことができます。

このように、サビキ釣りでは回遊魚以外の魚も多く釣れる可能性があります。魚種のバリエーションが豊富な点も、サビキ釣りの楽しさの一つといえるでしょう。ただし、狙っていない魚がかかったときの対応も含めて、あらかじめ知識を持っておくと、より安全で充実した釣行が可能になります。

サビキ釣りで釣れる大物の可能性

サビキ釣りと聞くと「小魚しか釣れない」と思われがちですが、実際には大物が釣れる可能性もあります。特に水温が高くなる夏から秋にかけては、サビキ仕掛けに20cm〜30cmを超えるアジやサバが掛かることがあり、驚くようなサイズに出会えることも珍しくありません。

こうした大物が釣れる背景には、魚の成長や回遊パターンが関係しています。夏以降は小さかった魚たちが大きく育ち、より広い範囲を回遊するようになります。その際に、エサとなるアミエビを目当てに岸近くまで寄ってくることがあり、堤防からでも十分に大型の魚を狙えるのです。

また、釣り場の環境によっても大物がヒットする可能性が変わります。例えば、水深のある岸壁や潮通しの良い堤防、外洋に面した釣り場では、サイズの大きい魚が寄ってくる頻度が高くなります。さらに、夜釣りでは日中に比べて警戒心が薄れるため、大型の魚が針にかかりやすくなるという傾向もあります。

ただし、大物を狙う場合には注意点もあります。針の号数が小さすぎると、魚の口に合わず掛かりが浅くなったり、針が伸びてしまう可能性があります。また、ラインの強度や竿の硬さも重要です。通常のサビキタックルで大型魚が掛かると、取り込み中にバラしてしまうことがあるため、釣れる魚に合わせた適切な仕掛け選びが必要です。

このように、サビキ釣りでも大物が釣れるチャンスは十分にあります。小魚を狙うだけでなく、サイズアップを狙いたい方は、針や仕掛け、釣り場の選定に工夫を加えることで、よりスリリングな釣りを楽しめるようになるでしょう。

サビキ釣り 何が釣れるか知るコツ

- サビキ釣りのメリットと手軽さ

- 釣れない原因とその対策法

- 夜のサビキ釣りで狙える魚とは

- 初心者が揃えるべき道具 一式

- 釣果を左右する仕掛けと餌の選び方

- サビキ釣り 何が釣れるかを総まとめで解説

サビキ釣りのメリットと手軽さ

サビキ釣りの最大の魅力は、誰でも手軽に始められる点にあります。道具や準備が比較的少なく、釣り方もシンプルなため、初心者や子ども連れのファミリーにも人気があります。釣りの中でも「入門用」として広く知られているのは、こうした始めやすさが理由です。

まず、仕掛けが非常に簡単です。サビキ針という疑似バリが複数付いた仕掛けと、アミエビを詰めたカゴを使うだけで成立します。遠投する必要もなく、足元に仕掛けを落とすだけで魚が掛かるため、キャスティング技術も求められません。これが、初心者でもすぐに釣果を出しやすい理由のひとつです。

また、準備にかかる費用も比較的安価です。必要な道具は、竿、リール、仕掛け、アミエビ、バケツなどの最小限で済みます。さらに、最近では「サビキ釣りセット」として道具が一式揃った商品も多く販売されており、釣具店やオンラインで気軽に購入できます。これにより、専門知識がなくてもスムーズに始めることができます。

ただし、メリットばかりではありません。簡単に始められる分、周囲への配慮や釣りマナーを知らずにトラブルを起こしてしまうこともあります。特にアミエビの汚れや臭いが原因で、釣り場を汚してしまうケースは少なくありません。こうした点にも注意が必要です。

このように、サビキ釣りは低コストかつ簡単で、短時間でも十分に楽しめる釣り方です。釣りの経験がない方でもすぐに取り組める点が魅力ですが、基本的なマナーや道具の扱い方を覚えることで、より安全で快適な釣り時間を過ごせるようになります。

釣れない原因とその対策法

サビキ釣りは比較的釣果が出やすい釣りですが、状況によっては全く釣れないこともあります。こうしたケースにはいくつかの共通した原因があり、それぞれに適切な対策を取ることで、改善が期待できます。

まず多いのが「魚がいない時間帯や潮のタイミングで釣っている」ことです。特に日中の暑い時間帯や、潮の動きがない干潮・満潮の時間帯は、魚の活性が落ちてしまい釣れにくくなります。この場合は、朝まずめや夕まずめといった魚の活性が上がる時間を狙うことが効果的です。また、釣行前には潮見表や釣果情報を確認することも重要です。

次に「タナ(魚の泳ぐ層)が合っていない」こともよくある原因です。魚がいる層に仕掛けが届いていないと、当然ながらアタリも出ません。アジは中層から底層、イワシやサバは表層にいることが多いため、反応がない場合はタナを変えながら探るようにしましょう。

さらに、「マキエ(アミエビ)が足りない、または広がりすぎている」という問題も見落としがちです。マキエの量が少なければ魚を寄せる力が弱く、逆に詰めすぎるとカゴから出にくくなってしまいます。7割程度を軽く詰め、こまめに補充して撒き続けることが効果的です。マキエが切れた瞬間に魚が離れてしまうこともあるので、途切れないように意識しましょう。

その他、「針のサイズが合っていない」「仕掛けの色や素材が魚に合っていない」といった理由で釣れないこともあります。特に魚がスレている状況では、カラーや素材を変えるだけでアタリが出る場合もあるため、いくつかの仕掛けを用意しておくと対応しやすくなります。

このように、サビキ釣りで釣れないと感じたときは、単なる運ではなく、複数の要因が重なっている可能性があります。状況を観察しながら一つひとつの原因に対応することで、釣果を取り戻すことができるでしょう。

夜のサビキ釣りで狙える魚とは

サビキ釣りは昼間に行うイメージを持っている方が多いかもしれませんが、実際には夜でも釣りが可能です。むしろ、時間帯によっては昼間よりも良い釣果が期待できるケースもあります。特に夏場や人が多い人気ポイントでは、混雑を避けながら効率的に釣りを楽しめるため、夜釣りを選ぶ人も少なくありません。

夜のサビキ釣りで狙える魚の代表格は、大型のアジです。日中よりもサイズが大きい個体が接岸しやすく、25cmを超える中アジが釣れることもあります。アジは夜間になると警戒心が緩む傾向があり、餌を求めて活発に行動するため、チャンスが広がります。また、群れで回遊しているため、群れに当たれば一気に数を伸ばすことも可能です。

イワシやサバも夜に釣れることがありますが、これらは日中のほうが安定して釣れることが多く、夜はやや確率が下がる傾向にあります。一方で、夜になるとメバルやカマス、サヨリといった、日中にはあまり姿を見せない魚が釣れる可能性も高まります。これらの魚は夜行性であるため、光に集まってきたプランクトンや小魚を狙って岸近くに寄ってきます。

夜釣りの際は、集魚灯やヘッドライトが必須です。水中に光を照らすことで魚を引き寄せる効果があり、マキエの効果と相乗的に魚を集めやすくなります。ただし、釣り場によっては照明の使用が制限されていることもあるため、事前の確認が必要です。

夜釣りは静かで落ち着いた雰囲気の中で楽しめる反面、足元が見えにくいため、転倒や怪我に注意が必要です。また、暗闇での作業は仕掛けの絡みや魚の取り扱いミスにもつながるため、十分な明かりと安全対策を講じておくことが大切です。

このように、夜のサビキ釣りは昼間とは違った楽しさと釣果の可能性があり、特にアジや夜行性の魚を狙いたい人にはおすすめの時間帯です。準備と安全対策をしっかり整えて挑むことで、充実した夜釣りを楽しめるでしょう。

初心者が揃えるべき道具 一式

サビキ釣りは必要な道具が比較的少なく、初心者でもすぐに始めやすいのが魅力です。ただし、最低限揃えておくべき道具がいくつかあります。釣行前にしっかりと準備しておくことで、当日のトラブルを防ぎ、スムーズに釣りを楽しめます。

まず必須となるのは「竿」と「リール」です。長さは2.5〜4m程度のサビキ竿や万能竿がおすすめで、取り回しのしやすさと釣り場の状況に合わせて選ぶとよいでしょう。リールは2500〜3000番程度のスピニングリールが一般的で、ナイロンラインの2〜3号を100mほど巻いておけば十分対応できます。

次に必要なのが「サビキ仕掛け」と「マキエカゴ」です。サビキ仕掛けは針に疑似エサが付いており、魚が本物のエサと間違えて食いつく構造になっています。仕掛けは市販のもので問題ありませんが、針の号数や素材(サバ皮・スキン・ハゲ皮など)をいくつか試してみると、釣果に差が出ることもあります。マキエカゴにはアミエビを詰めて使用し、上下どちらに付けるかは仕掛けによって異なります。

餌として使用するアミエビも準備が必要です。冷凍ブロックタイプのほか、チューブタイプの常温保存できるものもあります。短時間の釣りや手軽さを重視するならチューブタイプがおすすめですが、集魚力を重視する場合は冷凍アミエビの方が効果的です。

そのほかにあると便利な道具としては、「バケツ」「フィッシュグリップ」「プライヤー」「タオル」「ハサミ」などがあります。特に毒魚やヒレの鋭い魚が釣れたときには、素手で触らず安全に対応するためのアイテムが重要です。また、持ち帰る魚の鮮度を保つためには、クーラーボックスと氷も準備しておきましょう。

初心者向けには、すでに竿・リール・仕掛け・小物類がセットになった「サビキ釣りスターターキット」も販売されています。これを活用することで、無駄なく効率的に釣り道具を揃えることができます。

このように、必要な道具をしっかり準備すれば、サビキ釣りは誰でもすぐに始められるレジャーです。使いやすさと安全性を意識して道具を選ぶことが、釣りの成功につながります。

釣果を左右する仕掛けと餌の選び方

サビキ釣りにおいて、仕掛けと餌の選び方は釣果に直結します。単純な釣り方に見えても、ちょっとした違いが結果に大きく影響するため、仕掛け選びを軽視するべきではありません。

まず仕掛けの選び方ですが、最初に注目すべきは「針の号数」です。魚のサイズに合わない針を使ってしまうと、魚が掛からなかったり、掛かっても外れやすくなることがあります。例えば、5cm程度の豆アジには1〜2号、小アジやサバには3〜5号、20cmを超える中アジには6号以上が適しています。釣り場で釣れている魚のサイズに合わせて、複数のサイズを用意しておくと対応しやすくなります。

次に重要なのが針の素材や色です。サビキの素材にはサバ皮、スキン、ハゲ皮などがあり、色も白・ピンク・緑など種類があります。日中の晴れた日には視認性の高い白やピンクが有効で、逆に光量が少ない曇天や夕方はグリーン系が効果を発揮することがあります。また、魚がスレている(警戒している)場合には、リアルな見た目の仕掛けや目立ちすぎない素材を使うのも効果的です。

そして餌として使うアミエビも、釣果を大きく左右します。冷凍タイプは集魚力が高く、多くの魚を一気に寄せることができます。一方で、チューブタイプの常温保存餌は手軽で使いやすいですが、若干集魚効果は劣ります。そのため、短時間の釣りや汚れを避けたいときにはチューブタイプ、長時間でしっかり魚を寄せたいときには冷凍アミエビを使うのが良いでしょう。

さらに、マキエカゴの選び方も意外と重要です。カゴの大きさや形状によって、アミエビの出方が変わります。速く沈めたい場合はスチール製、視認性や扱いやすさを求めるならプラスチック製が適しています。上カゴ式と下カゴ式の違いも把握し、自分の釣りスタイルや魚のタナに合わせて選ぶと効果的です。

このように、仕掛けと餌の選定は、単に「使えるかどうか」ではなく、「状況に合っているか」がポイントになります。釣れないときにはすぐに見直せるよう、いくつかの選択肢を持っておくことが、釣果アップの近道になります。

サビキ釣り 何が釣れるかを総まとめで解説

記事のポイントをまとめます。

- アジ・イワシ・サバが最もよく釣れる代表的な魚種

- アジは春から秋にかけてサイズが成長していく

- イワシは表層に多く、数釣りしやすいターゲット

- サバは引きが強く釣り応えのある魚として人気

- 釣れる時期は春〜秋が中心で、夏から秋が最盛期

- 朝まずめ・夕まずめは魚の活性が高く狙い目

- 冬は釣れにくいが地域によってはチャンスがある

- コノシロやサッパなどの他の回遊魚もかかることがある

- 根魚のカサゴやカワハギも足元で釣れる可能性がある

- ハオコゼやアイゴなど毒魚も釣れるため注意が必要

- 大型のアジやサバが釣れることもあり油断できない

- 水深のある釣り場や潮通しの良い場所は大物率が高い

- サビキ釣りは仕掛けが簡単で初心者にも扱いやすい

- 釣れないときはタナ・仕掛け・時間帯を見直すと良い

- 夜釣りでは大型アジやメバルなどが狙えるようになる

コメント